ソサイチの戦術を理解するうえで欠かせないのが「フォーメーション」の選択です。

フルコートサッカーとは異なり、限られたスペースと人数で戦うソサイチでは、フォーメーションの工夫が勝敗を分ける大きな要因となります。

- 基本のフォーメーションとは?

- 2‑3‑1型や3‑2‑1型の特徴

- 攻守バランスを取る配置方法

- 人数・戦力に応じた戦略変更の考え方

- 実戦で効果的なシステム運用のコツ

この記事では、ソサイチにおける代表的なフォーメーションとその使いこなし術をわかりやすく解説します。

チーム戦術の引き出しを増やし、プレーの質を高めたい方に役立つ情報を満載でお届けします。

ソサイチの基本フォーメーション

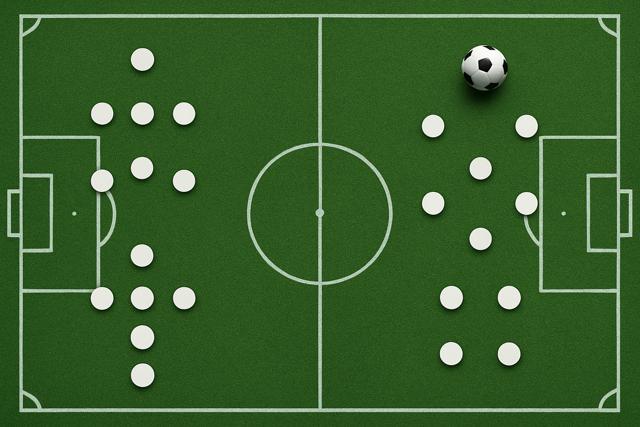

ソサイチとは、7人制の小規模サッカーを指す競技形式であり、少人数ならではのスピード感と高いテクニカルなプレーが魅力です。このフォーマットでは、限られたスペースと人数を最大限に活かすため、フォーメーション(布陣)の選択が非常に重要となります。

ソサイチと11人制サッカーのフォーメーションの違い

11人制サッカーにおける4-4-2や4-3-3といった構成と異なり、ソサイチでは7人の選手でゲームを構成する必要があります。フィールドサイズも小さいため、スペースの使い方や選手間の距離感が大きく異なり、よりコンパクトな戦術設計が求められます。

人数別フォーメーションの特徴

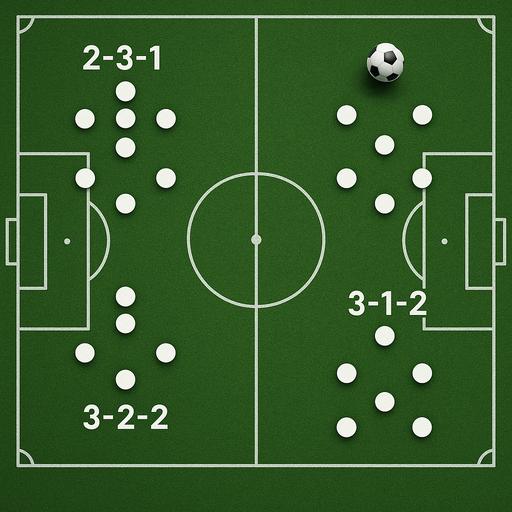

基本的には「2-3-1」や「3-2-1」などの形が多く採用されます。以下に主要な構成の比較をまとめました。

| フォーメーション | 守備重視 | 攻撃重視 | バランス型 |

|---|---|---|---|

| 2-3-1 | △ | ◎ | 〇 |

| 3-2-1 | ◎ | △ | 〇 |

| 3-1-2 | 〇 | 〇 | ◎ |

コートサイズに合わせたバランス戦略

ソサイチのコートサイズはフルコートの約1/4程度となるため、選手の密度が高くなります。そのため、バランスを考えたフォーメーション構成が求められ、特に中盤の厚みを重視するチームが多い傾向にあります。

主流の「2‑3‑1」「3‑2‑1」「3‑1‑2」比較

これらの基本フォーメーションは、それぞれに異なるメリット・デメリットがあります。

- 2-3-1:攻撃に厚みを持たせやすく、FWが孤立しづらい

- 3-2-1:守備の安定感が高く、リード時に有効

- 3-1-2:攻守のバランスをとりやすく、ビルドアップがスムーズ

フォーメーション選びのポイント

選手のスキル、体力、ポジション適性に応じて、フォーメーションを柔軟に変えることが求められます。

また、対戦相手の特徴や試合展開によって、途中でシステムを変更する戦術も有効です。

POINT:フォーメーションはチームの武器。試合ごとに最適な布陣を選ぶ柔軟性が、勝利に近づく秘訣です。

2‑3‑1(定番システム)の特徴と運用術

「2-3-1」は、ソサイチにおいて最もポピュラーなフォーメーションの一つです。守備に2人、中盤に3人、前線に1人という配置で、攻守のバランスが取れつつも攻撃的に展開できることが魅力です。

DF2枚・MF3枚・FW1枚の配置の意味

ディフェンスラインが2枚構成なので、広いスペースをカバーするには高いポジショニング能力が必要です。中盤の3人は攻撃と守備をつなぐハブとして常にポジションチェンジを行いながら、柔軟な動きを求められます。

攻守の切り替えとサイド活用

2-3-1は中盤に厚みがあるため、ボール奪取後の展開が速くなります。また、サイドMFのオーバーラップが鍵となり、外からの攻撃パターンが増えます。

ビルドアップと守備対応(ハイプレス含む)

後方の2枚からのビルドアップは、相手の前プレ(ハイプレス)に対して冷静に回避する技術が必要です。

- GKとCBの連携を高める

- 中盤3枚がサポートに下がる工夫

- 相手FWのプレスラインを見極める

アドバイス:2-3-1を使いこなすためには、中盤3人の運動量と守備センスが鍵です。攻守のギャップを埋める役割が大切になります。

3‑2‑1(守備重視)フォーメーションのメリット

3-2-1は「守備を固めたい」ときに有効な布陣で、特に格上チームと戦うときやリードを守り切りたい試合展開で選ばれることが多いフォーメーションです。

守備ブロックと裏抜け防止

3枚のディフェンスラインを敷くことで、相手の裏へのロングボールやスルーパスに対して堅牢なブロックを形成できます。左右のDFがスライドしながら中央を締めることで、守備時の対応力が格段にアップします。

中盤の距離感とパス回し

中盤の2枚はボール奪取後の起点として機能します。ここでの距離感が広すぎるとパスが通らず、狭すぎると相手に捕まりやすくなるため、適切なポジショニングとサポートの意識が重要です。

FWが孤立しない攻撃支援

前線1枚では攻撃時に孤立しやすいため、中盤が素早くサポートに入り数的優位を作る動きが求められます。FWはボールキープ力があり、時間を作れるタイプが理想です。

TIP:守備に厚みを持たせられる3-2-1は、引いて守ってカウンターを狙うスタイルに最適。ポゼッション重視のチームにも効果的な布陣です。

3‑1‑2(攻守バランス型)の使い分け方

3-1-2は、攻守のバランスを重視したいチームにとって有効な構成です。守備に3枚、攻撃に2枚、中盤1枚という布陣で、ポゼッションを安定させながら得点力も維持できるため、ゲームコントロールを狙うチームに好まれます。

中盤1枚で攻守をリンクさせる

中盤の1枚は、ボールを受けて展開する役割に加え、相手の攻撃を遮断する役目も担います。

つまり、このポジションには攻守両面のセンスとスタミナが求められます。

ロングボール選択肢としての応用

3-1-2では中盤が1人なので、中盤での細かいパスワークに限界があります。そこで、時にはDFラインから前線2枚へ直接ロングボールを送る戦術も有効になります。

サイドのDFをどう活かすか

3枚のDFのうち、左右の選手がサイドラインまで幅を取ることで、攻撃参加が可能になります。

このとき、バックスの一人を「可変型サイドバック」として活用すると、人数不足を感じさせない攻撃を演出できます。

コーチの一言:3-1-2は「一人で二役」できる選手がいるかどうかが鍵。中盤の選手次第で機能するかが決まるシビアな布陣です。

プラスαのフォーメーション:1‑2‑1‑2/2‑2‑2/3‑3

標準的な布陣以外にも、チームのスタイルや選手構成に応じた応用フォーメーションも存在します。1-2-1-2 や 2-2-2、3-3 などは「型破り」ながら効果的な戦術布陣として注目されています。

独自フォーメーションの意図と配置

たとえば「1-2-1-2」は中央に1枚ずつ縦に並び、両サイドに攻撃的な選手を置くことで、縦にも横にも強みを持たせる形です。

「2-2-2」はシンプルなブロック型。「3-3」はポジションの概念を排して全員が攻撃・守備に関わる戦い方になります。

パスコース設計とスペース支配

このような非主流フォーメーションでは、意図的にパスコースを限定して相手の守備を撹乱する設計が求められます。

特に「1-2-1-2」は中央突破とサイド展開を融合できるため、幅と深さを自在に操作できます。

フロー型フォーメーションの流動性

「3-3」のような全員攻撃・全員守備のシステムでは、ポジションの固定概念を排して、その場の局面に応じてプレイヤーがポジションチェンジを行う柔軟な動きがカギとなります。

注目:型にとらわれない柔軟な戦術こそ、経験値の高いチームにとっての新たな武器となります。試合展開に応じて活用を。

フォーメーション実践時の戦術調整

実際にフォーメーションを機能させるには、試合中の「戦術調整」が欠かせません。

選手の動き、相手チームの出方、ゲーム展開に応じて臨機応変に対応する力が問われます。

マンマーク vs ゾーン守備の切り替え

フォーメーションが整っていても、守備の方式によって機能性が大きく変わります。

・マンマーク:個人能力を活かす

・ゾーン守備:連動性とカバーリングが重要

スライド守備とプレスのタイミング

スライド守備とは、ボールがある側にチーム全体が連動して移動しながら守る方法です。これにより、数的優位を局所的に作り出すことが可能です。

また、プレスのかけ方にも段階を持たせることで、奪いどころを明確にできます。

限られた交代制&コートサイズへの適応

ソサイチは交代人数やタイミングが制限される大会もあるため、体力管理やコンディションの見極めも含めた戦術的な交代プランが求められます。

現場の声:フォーメーション通りに配置しても、「動きの質」と「戦術理解」が伴わなければ機能しません。ピッチで修正を加える柔軟さが重要です。

まとめ

ソサイチのフォーメーションは、戦術の核であり、勝利への地図そのものです。

フルコートとは違い、狭いスペースと少人数でのゲーム展開が求められるため、「配置の意図」「選手の特徴」「相手との相性」を見極めた柔軟な選択が必要です。

本記事で紹介した各フォーメーションの特徴と適切な運用法を理解することで、あなたのチームに最適な戦術的布陣が見つかるはずです。

実践でのフィードバックと修正を重ねて、独自の最強フォーメーションを構築していきましょう。