ペナルティエリア内での間接フリーキックは、サッカーのルールの中でもやや特殊で、選手や観戦者にとっても「なぜ?」「どうやるの?」という疑問が生まれやすい場面です。

特にゴールキーパーの反則やバックパスの処理が関係するため、状況を正確に理解していないと誤解や混乱が生じることもあります。

この記事では、間接フリーキックの基本ルールから、ペナルティエリア内での適用例、実際の試合での事例、攻守の戦術に至るまで、サッカーファン・選手・指導者にとって役立つ情報を総合的にまとめています。

- 間接フリーキックの基礎と審判の判断

- ペナルティエリア内特有の反則とは?

- 試合中にどのようなシーンで起こる?

- 戦術的なアプローチと注意点

- 守備の対応方法と改善策

ルールの正しい理解が、公平でスムーズな試合運びに直結します。競技者も観戦者も、この知識を押さえておくことで、より深くサッカーを楽しむことができるでしょう。

ペナルティエリア内での間接フリーキックとは何か?

サッカーにおける「間接フリーキック」は、ボールがゴールに直接入っても得点とならない特殊な再開方法です。特にその場面がペナルティエリア内で起こると、選手や観客が混乱するケースも少なくありません。まずはこのルールの本質と判定の流れを解説します。

間接フリーキックの定義と特徴

間接フリーキック(Indirect Free Kick)は、他の選手がボールに触れることで初めて得点が認められる再開方法です。つまり、キッカーが直接シュートしてゴールインしても、そのまま得点にはなりません。

- キッカー → 味方 → ゴール:〇

- キッカー → ゴール:×(ノーゴール)

直接フリーキックとの違い

直接フリーキックは、重大な反則(ハンド、ファウル等)に対して適用され、ゴールに直接シュートして得点することが可能です。一方、間接フリーキックは軽度な反則に対して適用され、審判の手が上がったままなのが特徴です。

| 種類 | 直接シュート可否 | 代表的な反則 |

|---|---|---|

| 直接フリーキック | 可能 | ハンド、危険なタックル等 |

| 間接フリーキック | 不可 | キーパーの反則、バックパス等 |

ペナルティエリア内で発生する主なケース

間接フリーキックがペナルティエリア内で発生する主な場面は以下の通りです:

- GKが6秒以上ボールを保持した

- 味方からのバックパスを手で扱った

- キーパーが手放したボールを再び手で扱った

これらはルール違反とされ、相手側に間接フリーキックが与えられます。

審判が間接フリーキックを宣告する基準

審判は、該当する反則が明確にあったかを観察し、ボールの保持時間や意図的なプレーかどうかを判断材料とします。審判が片手を垂直に上げたまま笛を吹いた場合、それは間接フリーキックの合図です。

間接フリーキックの合図と進行手順

間接フリーキックの再開は、審判が示した地点から行います。キッカーは相手プレイヤーとの距離を9.15m確保しなければなりません。また、壁の位置や距離にも厳格な規定があります。

📏 相手選手は9.15m離れる必要あり

🚫 直接ゴールインでは得点不可

なぜペナルティエリア内で間接フリーキックが与えられるのか

ペナルティエリア内での間接フリーキックが与えられる最大の理由は、ゴールキーパーに関する軽度の反則です。選手たちが無意識に起こすミスであっても、正しくルールに沿って対処されます。

ゴールキーパーの反則行為

GKがボールをピッチ上に置いて一旦離した後、再び手で扱うことは反則とされます。また、スローインを味方が行い、それをGKが直接手で扱うことも反則に該当します。

バックパスの反則

足で蹴ったボールをGKが手で扱うと間接フリーキックになります。守備側が時間稼ぎを目的として行う場合に頻発する違反です。

- 味方DFの意図的なキック → GKキャッチ:×

- 胸や頭でのパス → GKキャッチ:〇

セーブ後6秒以上ボールを保持した場合

GKがボールをキャッチした後、6秒以内に再開しないと反則です。審判が時間をカウントし、7秒以上保持していたと判断されれば、攻撃側に間接フリーキックが与えられます。

・GKの保持時間には審判の裁量が含まれる

・特に終盤の時間稼ぎを警戒されやすい

実際のプレーに見る間接フリーキックの判定例

ペナルティエリア内での間接フリーキックは、試合でそれほど頻繁に見られるプレーではないため、現場での判定には一層の注目が集まります。ここでは、実際の試合においてどのように適用されているのかを具体的に見ていきましょう。

プロの試合での珍しい判定事例

欧州のトップリーグでも年に数件あるかどうかというレベルの稀な判定です。例えば、プレミアリーグではGKが自陣のDFからのバックパスをうっかりキャッチしてしまい、間接フリーキックを与えられた例があります。

ジュニア世代でよくあるシーン

ジュニアや中学生年代では、GKがルールに慣れておらず6秒ルールを超えてしまう、または明確なバックパスをキャッチしてしまうといった場面が多く見られます。

- GKが味方からの蹴り返しに反応 → 手でキャッチ

- スローイン後に無意識にキャッチ

指導者も選手も「なぜ?」と疑問を抱く機会が多いため、正確なルール教育が重要です。

誤審とされる事例の検証

判定の難しさから、間接フリーキックを巡って誤審とされる例も存在します。特にバックパスが「意図的だったかどうか」という点は、審判の裁量に委ねられるため議論が起こりやすい部分です。

・明確なキックか?

・DFの意図はどうだったか?

・GKはその意図を読んでいたか?

ルール改正とペナルティエリア内の間接フリーキック

近年のサッカー界では、VAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)や選手保護の観点からルール改正が頻繁に行われています。ペナルティエリア内での間接フリーキックにもその影響が表れています。

近年のルール変更と影響

2019年のIFAB(国際サッカー評議会)によるルール改正では、キックオフ時のボールが完全に動く必要があるといった細則が追加され、GKのプレー制限も明文化されました。

間接フリーキックに関しても、より明確に「反則→即座にFK」の流れが取られやすくなっています。

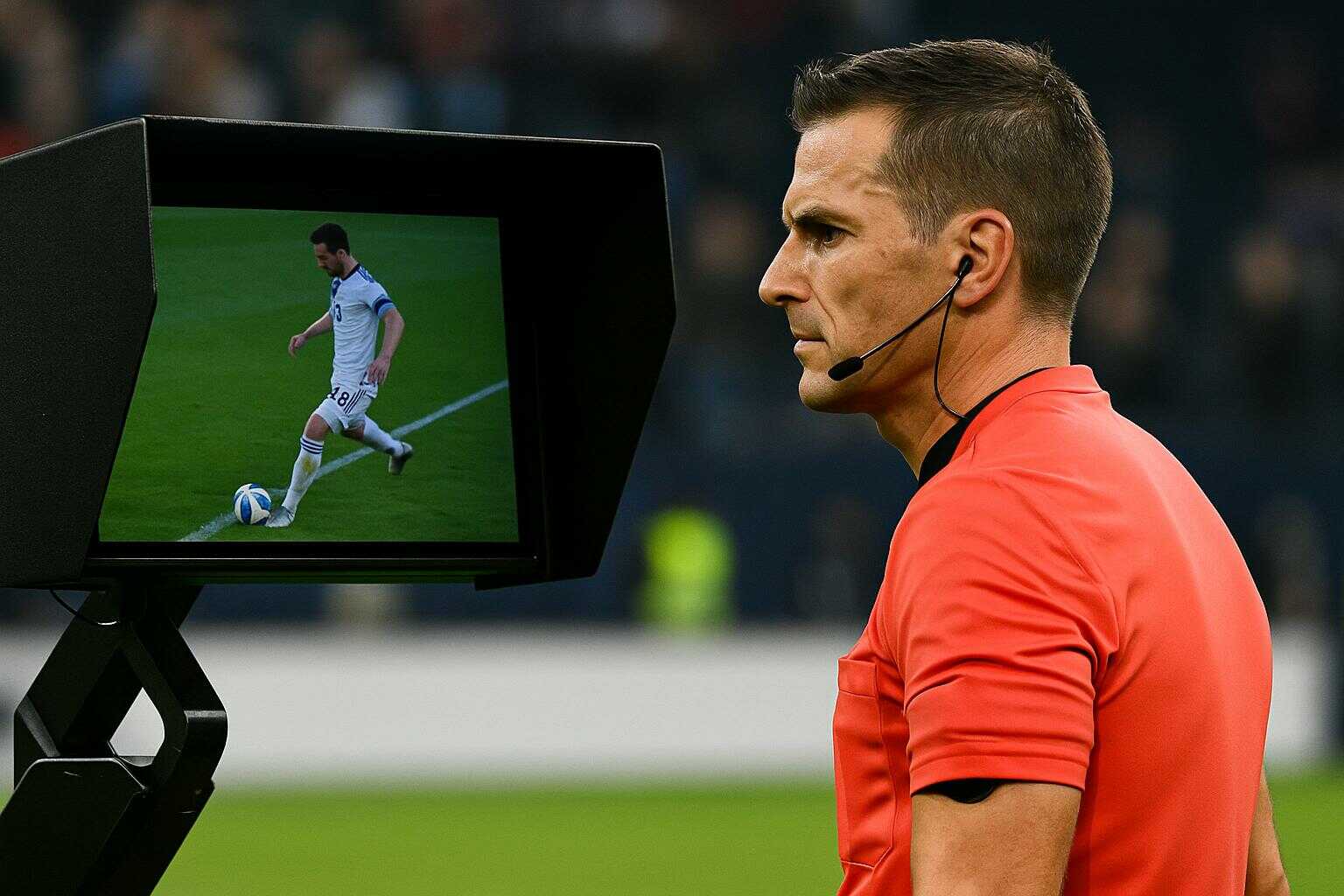

VAR導入後の傾向

VARの登場により、GKがボールを手にしたタイミングやバックパスの意図が精密にチェックされるようになり、間接FKの判定がより厳密になってきています。

- スローイン時のGKの手の動き

- DFが蹴ったのか当たったのかの違い

VARはあくまで「明白な誤審」の訂正のための技術であるため、間接FKのようなグレーゾーンの判定には及ばないケースもあります。

フリーキック位置と壁の距離の規定

ペナルティエリア内での間接フリーキックでは、キックの地点や守備側の壁の距離も問題になります。通常、9.15mの距離を取る必要がありますが、エリアのサイズにより調整されることも。

| 規定距離 | 例外 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 9.15m | ゴール前・狭小スペース | 壁をゴールライン側に設置 |

| 規定未満 | ペナルティマーク近辺 | 守備側はライン上で対応 |

間接フリーキック時の攻撃側の戦術と工夫

ペナルティエリア内での間接フリーキックは、得点チャンスともなり得る場面です。ルールの制約がある中で、攻撃側はいかに工夫してゴールを狙うのかが鍵となります。

パス回しとタイミングの重要性

間接フリーキックは、ボールが他のプレイヤーに触れなければゴールとならないため、パスの連携とタイミングが極めて重要です。

- トリックプレーで守備陣のタイミングを外す

- 1タッチ目でDFを引き付け、2タッチ目でシュート

壁の反応やGKの位置取りを見極めて、瞬時の判断が必要です。

フェイントとキッカーの役割

ゴール前での間接FKでは、キッカーと受け手の役割分担が極めて重要になります。1人がフェイントをかけることで相手DFやGKを動かし、もう1人が狙い澄ましたシュートを放つ戦術が有効です。

・1人目がフェイント後横パス

・2人目が壁を避けてシュート

ディフェンスの混乱を狙うパターン

狭いエリアでの守備陣は、間接FKの守り方に慣れていないことが多いため、パスとフェイントの組み合わせで簡単に混乱を生じさせることができます。

複数人で走り込むフェイントや、GKの視界を遮るプレーも有効であり、練習での連携確認が得点に直結します。

守備側の対応と防ぎ方のポイント

守備側にとって、間接フリーキックは極めて危険な状況です。しかし、正確な対応ができれば、失点を未然に防ぐことも可能です。

壁の作り方と人数の工夫

壁の人数はゴールとの距離や角度に応じて変えられます。例えば、至近距離での間接FKでは壁の枚数を減らしても、ゴール前のスペースを確保することが優先されます。

| 距離 | 推奨壁人数 | 戦術意図 |

|---|---|---|

| 6m以下 | 2〜3人 | ゴールラインの守備優先 |

| 9m以上 | 4人以上 | キッカー視界の遮断 |

キーパーと壁の連携

GKが壁の位置を的確に指示し、味方と視線を合わせることが不可欠です。また、反応速度を高めるためにキーパーは姿勢を低くし、常に反射動作に備える必要があります。

反応速度を高めるトレーニング

練習では、壁越しのシュートに反応する練習や、急なパスからのシュートに対処するトレーニングが推奨されます。

- GK専用リアクションドリル

- 壁越し視界遮断→シュート対応

・慌てて人数をかけすぎない

・壁よりもライン整備と連携を重視

・GKが指示しないと統制が取れない

まとめ

ペナルティエリア内での間接フリーキックは、稀ながらも重要なプレーシーンです。特にキーパーのプレーに関するルール違反は、瞬時の判断が求められるため、理解不足がチームに大きな不利をもたらすこともあります。

また、審判のジェスチャーや合図、フリーキックの位置など細かい部分も含めて知識を整理しておくことが重要です。攻撃側はチャンスを活かす工夫を、守備側は冷静な対応と準備が求められます。

サッカーの醍醐味を深く知るためにも、こうした特殊なルールに注目していくことが、戦術理解やプレーの質向上につながっていくのです。