少年サッカーの低学年を対象にした練習では、「上手くなること」よりも「楽しむこと」が何より大切です。本記事では、サッカーに初めて触れる子どもたちが無理なく取り組めて、自然と運動能力やボール感覚を養える練習メニューを徹底解説します。

ドリブル練習の工夫や家庭でできる練習方法、コーチングの基本まで、実践的で効果的な内容を具体的に紹介。サッカーを通じて子どもたちの可能性を広げるヒントが満載です。

少年サッカー低学年に適した練習メニューの全体像を知りたい

小学校低学年の子どもたちにとって、サッカーの練習は単なる技術習得だけでなく、「体を動かすことの楽しさ」や「仲間との協力」、「成功体験の積み重ね」が非常に重要です。

少年サッカー 練習メニュー 低学年では、年齢や発達段階に応じて、過度な技術指導を避けながら、運動習慣を身につけることが中心になります。以下では、その全体像と重要な考え方を5つの視点から整理していきます。

運動能力の土台づくりが重要な理由

低学年の子どもたちは、運動神経が著しく発達する「ゴールデンエイジ」の手前の「プレゴールデンエイジ」にあたります。この時期に重要なのは、「走る・跳ぶ・投げる・止まる・回る」といった、基本的な運動スキルをバランスよく育てることです。

これらの基礎がしっかりしていることで、将来的なサッカー技術の吸収がスムーズになります。

具体的には、鬼ごっこやボール投げ、ミニハードルジャンプといった全身を使った動きの中で、俊敏性・バランス感覚・空間認識を楽しく鍛えるメニューが効果的です。こうした運動の中で自然と「体を操る能力」が育まれていきます。

技術練習よりも「楽しく動く」ことが優先

小学校低学年の段階で、細かいパスやポジショニングの指導に時間を費やすのは得策ではありません。この時期の練習で最も重視すべきなのは、「楽しい!」と子どもが感じることです。楽しさの中にこそ、自発的な挑戦や継続が生まれるのです。

たとえば、ドリブルリレーやボール運びゲームなどは競争性がありながらも遊び感覚で行えるため、自然と技術が身につきます。こうした練習により、「またサッカーやりたい!」という気持ちが育つのです。

ボールフィーリングを高める遊びの取り入れ方

この年代では「ボールと仲良くなる」ことがとても大切です。技術的なドリルよりも、ボールを蹴る・止める・持ち替えるといった感覚を、遊びの中で習得していくのが効果的です。

具体的には、足でボールを転がしながら動物のマネをして歩く「アニマルドリブル」や、手や背中、足でボールを止める「からだタッチチャレンジ」などが挙げられます。視覚・聴覚・触覚をフルに使うことで、脳と身体を同時に鍛えられます。

チーム全体で取り組みやすいメニューの組み立て方

指導者にとって重要なのは、全員が動ける環境を整えることです。待ち時間が多いと集中力が切れやすくなり、やる気も失われます。1つのメニューをグループごとに分けてローテーションするなどして、全員が継続的に活動できる工夫をしましょう。

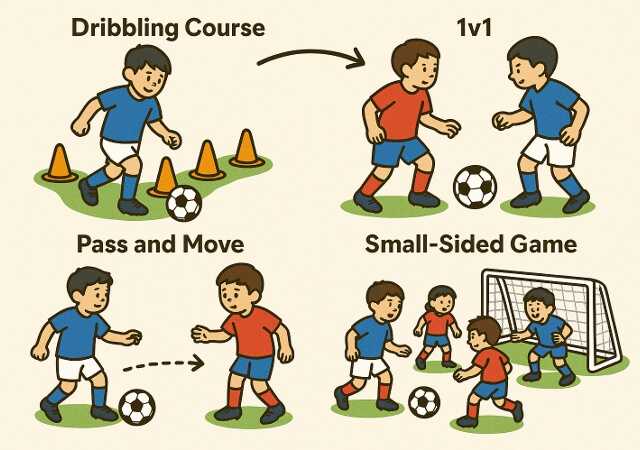

例えば、ボールリレー・ミニゴールへのシュート・ドリブル障害物コースの3つを用意し、3チームに分かれて交代で回るサーキット形式にすれば、テンポよく全体が動きます。ここでのポイントは、「できた!」と感じられる内容に設定することです。

成長に合わせた練習の負荷設定

同じ「低学年」と言っても、1年生と3年生では体格も集中力も大きく違います。また、子どもによって興味や得意な動きにも差があるため、練習の内容や負荷も柔軟に調整する必要があります。

特に大切なのは、「一律の型にはめない」ことです。簡単に成功できるものと、少し努力して達成できるものを交互に組み込むことで、成功体験と挑戦のバランスが生まれ、成長が促されます。段階的に「ちょっと難しい」を用意することが継続の鍵です。

このように、少年サッカー低学年の練習では、技術の習得よりも「体を使って楽しむ」こと、「成功を感じられる工夫」、「仲間と協力して活動できる環境づくり」などが重要な要素です。指導者・保護者がこの考え方を理解しておくことで、子どもたちはより健やかにサッカーと向き合えるようになります。

低学年向けに効果的なドリブル練習の方法を探している

サッカーにおいてドリブルは、ゴールへ向かうための最も基本的な技術であり、同時に子どもたちが最も興味を持ちやすい要素でもあります。低学年の選手たちにとって、ドリブルは「試合の中で自由に動ける手段」であり、自己表現にもつながります。ここでは、年齢に合わせた効果的なドリブル練習方法について紹介します。

直線ドリブルとジグザグドリブルの基本

低学年の選手に最初に教えるべきドリブルは、「まっすぐ走る中でボールをコントロールする」というシンプルな動作です。特に1・2年生では、走ること自体が楽しい年代であるため、スピードをつけた直線ドリブルが有効です。

以下のような練習がおすすめです:

- 5mの距離を2本のマーカーで区切り、ボールを押し出すようにドリブル

- 「1タッチ1バウンド」などリズムを決めて運ぶ練習

- タイムを計って競争形式にする

ジグザグドリブルでは、細かいボールタッチと進行方向の変更を学ぶことができます。最初はカラーコーンを3つ〜5つ並べ、間隔を広めにとって余裕を持って取り組ませましょう。

「ボールを追いかけるんじゃなくて、自分でボールをつれて歩こう!」

「左右にスッスッと蛇みたいに進めたら最高!」

障害物やカラーコーンを使ったコース練習

ドリブル練習に「コース」を加えることで、子どもたちは空間認知力や先読みの感覚を自然と身につけるようになります。いわゆる「考えながら動く」力が養われるのです。

コースの構成例:

- カラーコーンジグザグ → 小さなハードルまたぎ → ミニゴールにシュート

- 一本道+Uターンの連続で切り返しを学ぶ

- スラローム後に味方の指示で左右に分岐(リアクション力アップ)

特におすすめは、コーンだけでなくカラーリングでルールを加えること。たとえば「赤のコーンは右足で抜ける」「青のコーンは左足で」などにすると、判断力と足元のスキルが同時に磨かれます。

「反復練習」と「ランダム性」の両立がポイント。毎回同じパターンだけでは飽きるため、練習後半に「どの順番でもOK」という自由コースも用意しましょう。

試合で使える「かわすドリブル」の導入

最終的には、相手を「かわす」というドリブルを身につけていくことが目的となります。ただし、低学年ではあまり複雑なフェイントやスピードチェンジを教え込む必要はありません。

この段階で教えるべきは:

- 相手を見ながら方向を変える

- 「止まる→動く」だけでも十分なフェイントになる

- ボールを左右に転がしてかわす基本技術

おすすめの練習法は、ミニゴール2つを横に並べ、1対1で「どちらのゴールを狙ってもいい」という形式。これにより、攻撃側は相手の動きを見て「右か左か」を判断し、自然なドリブルでの突破が身につきます。

「1対1でかわす練習は、勝敗よりも“思い切って動いたか”を褒めてあげてください。ドリブルは失敗して学ぶ技術です」

以上のように、低学年に適したドリブル練習とは、単調な技術反復ではなく、「遊びの中で体得する設計」が基本です。直線的な動きからはじめて、障害物や判断要素を加え、最後には簡単な1対1へとつなげていく流れを作ることで、楽しみながらドリブル力を向上させることが可能になります。

飽きずに楽しめる工夫がある練習メニューが知りたい

小学校低学年の子どもたちは好奇心が旺盛で、集中力の持続時間は一般的に10〜15分と言われています。そのため、どんなに優れた練習でも、「飽きずに取り組める工夫」がなければ、すぐに意欲を失ってしまうのが現実です。本セクションでは、飽きずに楽しみながらスキルを高められる、実践的な工夫とメニューのアイデアを紹介します。

ゲーム形式のトレーニングの例

ゲーム性を取り入れることで、技術や体力のトレーニングを自然と行うことができます。子どもたちにとって「練習」という言葉よりも、「遊び」や「ゲーム」のほうが親しみやすく、取り組み方も前向きになります。

以下のようなトレーニングが効果的です:

- おにごっこ×サッカー:ボールを持っている子は鬼にならないルールを加えた「ドリブルおにごっこ」。ドリブルの継続力と判断力を育てます。

- ボール奪い合いサバイバル:1人1球でスタートし、音楽が止まったら他の子のボールを奪い合う形式。ボールコントロールの意識が高まります。

- ゾーン制ゴールゲーム:得点できるゾーンを「ゴール前」「中央」「端」など複数に分け、選手に作戦を立てさせて得点を競う遊びです。

ゲームの中にさりげなく「ドリブル」「ターン」「判断力」「視野の広さ」などの要素を盛り込むことで、練習であることを意識させずに技術を磨けます。

ポイント制でやる気を引き出す方法

子どもたちは「数値化される評価」に敏感です。成功体験を重ねさせるために、ポイント制を取り入れるとやる気がぐっと高まります。ただし、順位付けや勝ち負けだけに偏るとモチベーションを失う子もいるため、工夫が必要です。

ポイント制の活用例:

- ドリブル成功1回で1ポイント、シュート成功で3ポイント

- 仲間への声かけや励ましもポイント対象にする

- 練習終わりにポイントを「シール」や「称号」として渡す

「勝った子だけが褒められる」構造は避けましょう。

失敗しても挑戦したことにポイントを与えることで、全員が安心して頑張れる雰囲気をつくれます。

保護者との関わりを活かした練習法

低学年の年代では、「保護者の応援」や「一緒に体を動かす経験」が子どものやる気に大きく影響します。週末に家族参加型の練習を企画することで、家庭とのつながりも深まり、より一層サッカーが好きになるきっかけを提供できます。

保護者を巻き込んだ例:

- 親子で行うドリブルリレー

- 大人vs子どものミニゲーム(ルール調整あり)

- 親の声かけが子どもの力になる「応援サーキット」

このような形式は、子どもが「家族に見てもらっている・認めてもらえている」と感じられる絶好の機会です。また、保護者の側もコーチや他の保護者と交流しやすくなり、チームの一体感も高まります。

「ふだん練習を見られないけれど、こういう機会があると子どもの成長を実感できます」

「うちの子、普段は恥ずかしがり屋なのに、今日は自分から話しかけていました」

このように、飽きずに楽しめる練習メニューは、「遊び心」「競争性」「関わり合い」の3要素を組み合わせることがポイントです。ただ技術を教えるのではなく、子どもたちが自分からやりたくなる環境をデザインすることで、サッカーの基礎力は自然と向上していきます。

自宅や少人数でもできる簡単なサッカー練習が知りたい

サッカーの上達は、チーム練習だけでなく、日常生活の中での「自主的な練習習慣」にも大きく左右されます。特に小学校低学年では、親子の関わりや少人数での遊び感覚の練習が、楽しさと技術の向上を両立させる鍵となります。ここでは、自宅や公園、狭いスペースでも実践できる、簡単で効果的なメニューを紹介します。

家の前でもできるボールタッチ練習

広いグラウンドがなくても、家の前のアスファルトや玄関先のスペースで十分行える練習があります。特に低学年のうちは、「足裏感覚」や「ボールに慣れる」ことが中心なので、1畳分ほどのスペースでも十分です。

| 練習メニュー | 主な目的 | 必要スペース |

|---|---|---|

| 足裏ロール左右 | 足裏の感覚・バランス | 50cm四方 |

| インサイド・アウトサイド連続 | ボールタッチの滑らかさ | 1m以内 |

| その場でボールタッチ1分間チャレンジ | 集中力・足元技術の反復 | 80cm以内 |

子どもが飽きないようにするには、「タイムアタック形式」や「家族対決」で取り組むのがおすすめです。

👦「パパ、今から何秒で10回できるか勝負ね!」

👨「よし、じゃあパパは目を閉じてやるぞ!」

こんな風に遊びながら続けられる工夫が、技術向上のカギになります。

兄弟・親子でできる1対1メニュー

少人数だからこそできる練習もあります。兄弟や親子での1対1メニューは、勝ち負けにこだわりすぎず、「相手の動きを見て動く」練習として非常に有効です。ポイントは、相手の動きにリアクションして対応する感覚を育てることです。

おすすめの1対1メニュー:

- 小さな四角ゾーンでドリブル vs ボールを奪うディフェンス(1分交代)

- 「ママの右側だけ通ってOK」など、限定ルールで制限を加える

- タッチ数を制限した1対1(3タッチまで、5秒以内にシュートなど)

複数人いないとできないように思われがちな対人メニューも、工夫次第で家庭内でも再現できます。特に「子どもが主役になれる設計」を心がけましょう。

最初は親がわざと負けてあげるくらいがちょうどいいです。勝てたことで子どもの自己肯定感が高まり、「またやろう!」という意欲につながります。

スペースが狭くてもできるリフティング遊び

リフティングと聞くと「難しい」と感じる保護者も多いですが、実は低学年の子にとって「遊び感覚」で行える内容にすることで、習慣化しやすくなります。ここでの目的は「何回できたか」ではなく、「どれだけ笑顔で取り組めたか」です。

おすすめリフティング遊び:

- 1回でも成功すればOKの「1発チャレンジ」

- インサイドだけ、足裏だけなど限定リフティング

- リフティングをしながら数字を数えて競争

道具を使ったバリエーションも効果的です。バランスボールやスリッパ、空気の抜けたボールなど、触感の違うものを使うと感覚が研ぎ澄まされます。

👧「今日は1回しかできなかったけど、昨日よりボールがまっすぐ飛んだ!」

この「少しできた」の積み重ねが将来の成長につながります。

このように、自宅や少人数でできる練習は、技術以上に「サッカーを日常に取り込む力」を育てるのに適しています。遊び・会話・成功体験を組み合わせた工夫こそ、将来へつながる第一歩となるでしょう。

練習の進め方や時間配分などコーチングの基本を知りたい

小学校低学年の子どもたちにとって、サッカーの練習は「技術の習得の場」であると同時に、「集団の中での関わり方を学ぶ機会」でもあります。そのため、単に良いメニューを組むだけでなく、時間配分・進行テンポ・声かけといったコーチングスキルが成果を左右します。特にこの年代では、集中力・感情・理解力に個人差が大きいため、細やかな設計が求められます。

低学年の集中力を考慮した時間の区切り方

一般的に小1〜小3の子どもたちは、10〜15分が1つの集中単位とされています。長時間同じ動きを繰り返すと、飽きや疲れが先行してしまうため、練習メニューは短時間ごとに切り替えることが基本です。

以下に、低学年の1時間練習の例を示します:

| 時間帯 | 活動内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 0:00〜0:10 | ウォーミングアップ(ゲーム形式) | 体温を上げる・楽しいスタート |

| 0:10〜0:20 | 基礎運動(ドリブル、ステップ) | 運動能力の土台づくり |

| 0:20〜0:35 | ボールフィーリング・パス遊び | 技術と感覚の融合 |

| 0:35〜0:50 | ミニゲーム・簡単な試合 | 実践感覚・判断力 |

| 0:50〜1:00 | ふりかえり・クールダウン | 振り返りの習慣づけ・整理 |

このように、時間を細かく区切ることで、常に新鮮な気持ちで取り組むことができ、集中力の維持にもつながります。

メニューの順番とテンポの工夫

「何を」「どの順番で」「どのくらいのスピード感で」行うかは、練習効果を高めるために重要です。特に低学年では、体の動きやすさ・気分の波・天候などに影響を受けやすいため、常に柔軟に対応できる構成が求められます。

テンポ良く練習を進めるためのコツ:

- 最初のメニューは「必ず成功体験できるもの」を設定

- 難しい練習のあとは「遊び要素」を入れてクールダウン

- 「3回やったら交代」「1分ごとに切り替え」などリズム感を重視

「今からは“1分間だけ真剣タイム”だよ!そのあとは“自由シュートタイム”だから、今だけ頑張って!」

緩急をつけた声かけは、集中を引き出すのに非常に効果的です。

声かけや目標設定でモチベーションを高める

低学年の選手たちは、「評価」や「指導」よりも、「共感」「承認」「笑顔」によって動機づけされることが多いです。そのため、技術面の指示よりも、感情に寄り添う声かけや目標の共有がモチベーションを引き出す鍵となります。

有効な声かけ例:

- 「○○くん、今の動きすごく早かったね!」

- 「今日の目標は“転ばずに10回チャレンジ”だよ。一緒にやってみよう」

- 「みんなでこのミッションをクリアしよう!」(協調目標)

また、子どもたちが自ら練習内容を「理解」して参加できるように、毎回の練習冒頭で目標を言葉にすることが大切です。たとえば「今日のテーマは“ボールとお友だちになる”こと」など、子ども向けに表現すると伝わりやすくなります。

「子どもは、うまくできたときに“見てたよ”と声をかけられると、急に目が輝きます」

日々の中でこの積み重ねが大きな自信へと変わります。

このように、少年サッカー低学年のコーチングは、単にメニューを回すことではなく、子どもの心理・成長段階を理解し、個々に合わせた関わり方が必要不可欠です。時間の区切り方や声かけひとつで、子どもたちのやる気や成長スピードは大きく変わってきます。練習の設計者である指導者が、細部にこだわることこそが、子どもたちの未来を支える最初の一歩になるのです。

まとめ

少年サッカーの低学年における練習メニューは、「楽しい」と感じられるかどうかが大きなカギです。技術を教える前に、まずはボールと仲良くなり、体を自由に動かすことの楽しさを体感させることが重要です。本記事で紹介したように、ドリブル練習や遊び要素を取り入れた工夫を通じて、子どもたちのやる気や集中力を引き出しましょう。

また、自宅や少人数での練習、コーチングの工夫も取り入れることで、より多角的な育成が可能になります。まずは楽しみながら、子どもたちの「やってみたい!」を引き出す環境づくりから始めてみてください。