サッカーの試合やリーグ表を見ていると、「得失点差」という言葉をよく目にします。しかし、具体的な意味やその重要性を正確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか?

得失点差は、試合の結果に基づいて順位を決める上で非常に重要な指標であり、勝ち点が同じチーム同士の順位差を左右する決定的な要素です。

- 得点が多いほど有利

- 失点が少ないほど高評価

- 計算方法は「得点−失点」

この記事では、「得失点差とは何か?」という基本から、計算方法や実際の使われ方まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

得失点差とは

サッカーや野球など多くのスポーツ競技において、順位決定に重要な要素となるのが「得失点差」です。特にリーグ戦やグループステージ形式の大会では、勝ち点だけでは順位が決まらない場合に、この指標が明暗を分ける場面が多く見られます。

ここでは、初心者でも理解しやすいように、その基本的な概念から具体例までを丁寧に解説していきます。

定義と基本概念

得失点差とは、チームが試合で得た「得点」から、相手に与えた「失点」を引いた数値のことを指します。

- 得点:チームが試合中に決めたゴール(得点)数

- 失点:相手チームに許した得点数

この差分が、そのチームの攻撃力と守備力のバランスを示す指標となり、チームのパフォーマンスを定量的に評価する基準にもなります。

プラスとマイナスの意味

得失点差がプラスであるということは、チームがそれだけ相手より多く得点を決めていることを意味します。例えば、5得点して2失点なら得失点差は+3になります。

一方、失点が得点を上回ると、得失点差はマイナスになります。これは守備の不安定さや攻撃力不足を意味するため、マイナスの得失点差を抱えるチームは順位上昇に苦労する傾向にあります。

なぜ重要なのか(順位への影響)

順位表では、勝ち点が同じ場合に得失点差が順位を決定づける重要な指標になります。特にリーグ戦の終盤やグループステージ最終戦では、他チームとの得失点差が次ステージ進出の鍵となることもあります。

そのため、試合終盤に既に勝利を確実にしているチームが「1点でも多く取ろう」と攻め続けるのは、この差を広げるためなのです。

どの大会で使われるか(例:リーグ戦、グループステージ)

得失点差は、次のような大会形式でよく用いられます:

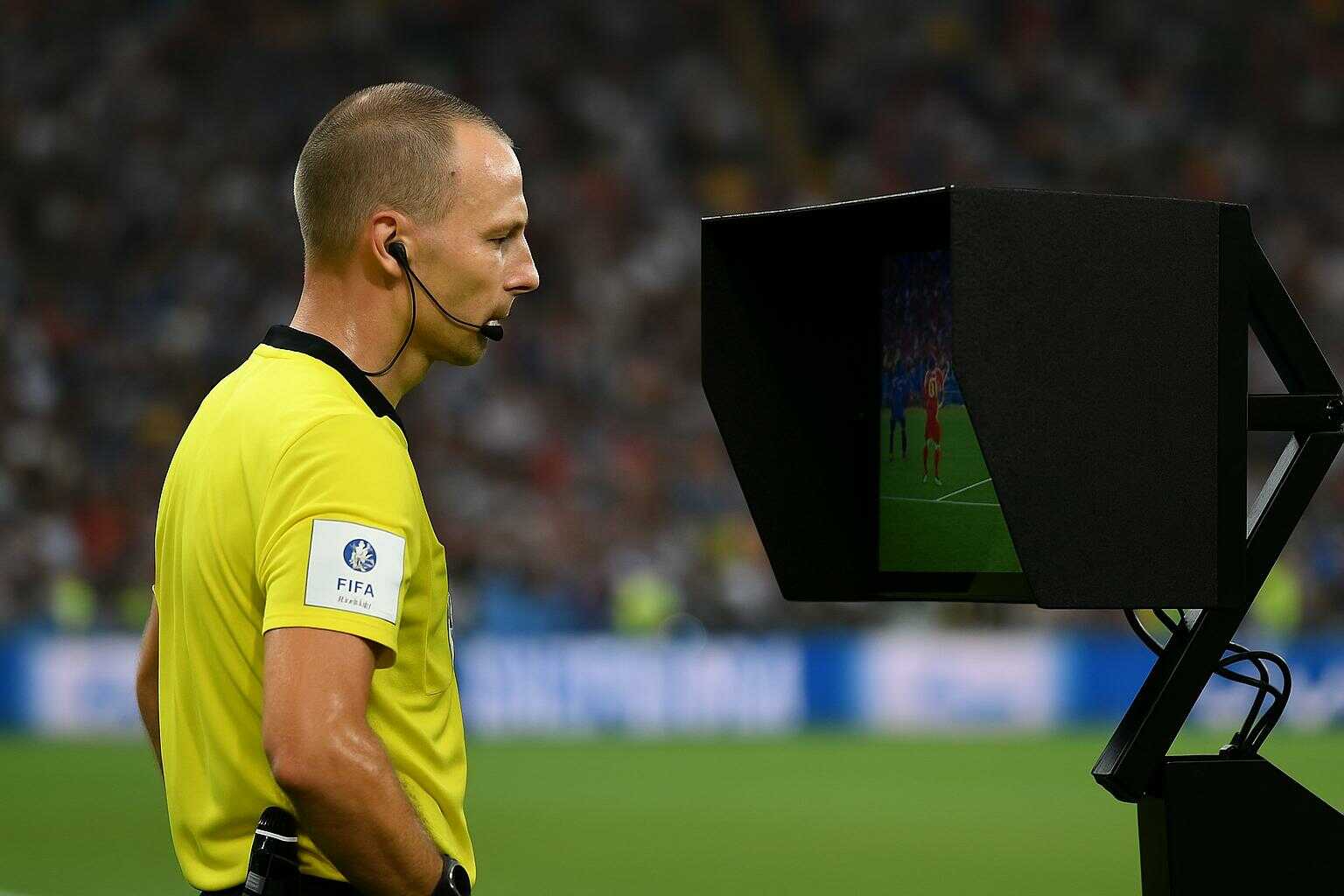

- サッカーのJリーグやプレミアリーグなどのリーグ戦

- FIFAワールドカップ、AFCアジアカップなどのグループステージ

- 学生大会や地域大会など、順位決定が必要なあらゆる競技

特にグループリーグでは、3チーム以上が勝ち点で並ぶケースが多く、得失点差がその差を生む決定要素となることが少なくありません。

初心者向け簡単解説

難しく聞こえるかもしれませんが、たとえば以下のようなことです:

- あなたのチームが3点取って1点しか取られなかったら、差は「+2」

- 逆に2点取られて1点しか取れなければ、差は「−1」

この「差」が試合の積み重ねで増減し、最終的な順位に影響します。

計算方法(得点-失点)

得失点差はとてもシンプルな計算式で求めることができます。このセクションではその計算方法を具体的な例を使いながら、視覚的にわかりやすく解説していきます。初心者やサッカーにあまり詳しくない人でも理解できるように構成しました。

シンプルな計算式

得失点差 = 得点 − 失点

たったこれだけです。例えば:

- 得点が4点、失点が2点の場合 → 4−2 = +2

- 得点が1点、失点が3点の場合 → 1−3 = −2

具体的な例(+2、0、−1など)

以下は架空のチーム「A」の試合記録です:

| 試合 | 得点 | 失点 | 得失点差 |

|---|---|---|---|

| 第1節 | 3 | 1 | +2 |

| 第2節 | 2 | 2 | 0 |

| 第3節 | 0 | 1 | −1 |

このように、各試合の得点と失点を記録することで、チームの総合的な得失点差がわかります。

表を使った視覚的説明

以下に、さらにわかりやすく得失点差の推移を示した表を紹介します:

| 試合 | 累計得点 | 累計失点 | 累計得失点差 |

|---|---|---|---|

| 第1節 | 3 | 1 | +2 |

| 第2節 | 5 | 3 | +2 |

| 第3節 | 5 | 4 | +1 |

このようにして、得失点差がどのように変化していくかを視覚的に捉えることができます。

サッカーにおける使い方・判定順位

サッカーという競技では、勝ち点と並び、順位決定において得失点差は非常に重要な指標です。このセクションでは、どのようにリーグ戦で用いられるのか、同勝ち点時の優劣判断にどう関与するのか、さらに公式ルールにおける具体的な採用例についても解説します。

リーグ戦での活用方法

「勝ち点が同じなら、得失点差の良い方が上位」

Jリーグをはじめとする多くのリーグでは、勝利=3点、引き分け=1点、敗戦=0点という形式で勝ち点が積み上げられます。複数チームが同じ勝ち点になった場合、次に見るのが得失点差です。たとえば:

- チームA:勝ち点30、得失点差+10

- チームB:勝ち点30、得失点差+5

この場合、順位はチームAが上になります。

同勝ち点時の順位決定における役割

勝ち点が並ぶ状況はシーズン終盤になるほど頻繁に起こり得ます。特に昇格・残留・優勝・プレーオフ進出などがかかる場面では、わずか1点の得失点差が大きな結果の違いを生むため、攻守両面での総合力が問われます。

FIFAやJリーグなど公式ルールでの適用例

FIFAワールドカップでは、グループステージで勝ち点が並んだ場合、順位決定の順序として以下のように規定されています:

- 得失点差

- 総得点

- 当該チーム間の対戦結果

- フェアプレーポイント

- 抽選

これはJリーグなど国内大会でもほぼ同様で、順位の公正な決定をサポートする明確な指標となっています。

得失点差のルール・同点の場合の決定方法

得失点差だけで順位が完全に決まるとは限りません。勝ち点と得失点差が同じ場合、その次に参照される項目が何かを知っておくことは、チーム運営や応援の上でも重要です。このセクションでは、より細かい順位決定ルールや大会ごとの違いについて詳しく見ていきます。

得失点差の次に見る項目(総得点、直接対決など)

一般的な順位決定ルールは以下の順序で適用されます:

- 得失点差

- 総得点(チームが記録したゴール数の合計)

- 当該チーム同士の対戦成績

- フェアプレーポイント(警告・退場数に応じてポイント減)

- 抽選

これにより、仮に得失点差が同じでも、得点力や直接対決の勝敗が次の判断基準になることがわかります。

大会ごとの違い(W杯、Jリーグ、国内カップ戦)

| 大会 | 順位決定の主な基準 |

|---|---|

| FIFAワールドカップ | 得失点差 → 総得点 → 直接対決 → フェアプレーポイント → 抽選 |

| Jリーグ | 得失点差 → 総得点 → 直接対決(勝ち点・得失点) |

| 天皇杯・カップ戦 | リーグ戦形式がない場合、原則は勝ち抜き方式で、得失点差は使われない |

大会のフォーマットによっても得失点差の扱いは変わるため、観戦や運営の際はその大会特有の規定を事前に確認するのが良いでしょう。

フェアプレーポイント等の最終的な判定要素

得失点差、総得点、直接対決でも決まらない場合、最終手段として「フェアプレーポイント」が適用されます。

- イエローカード:−1点

- 退場(2枚目):−3点

- 一発レッドカード:−4点

- 警告+レッド:−5点

2018年W杯では実際にフェアプレーポイントによって、セネガルが日本に敗れた例がありました。

総得点との違い

似ているようでまったく異なる概念に「総得点」があります。このセクションでは、「得失点差」との違いに焦点をあてながら、実際の順位決定の現場でどのように使い分けられているのかを事例とともに明らかにしていきます。

得失点差との意味の違い

得失点差:攻撃と守備のバランス評価

総得点:純粋な攻撃力の評価

得失点差は守備の評価も含まれるのに対し、総得点は「何点取ったか」だけを見る指標です。失点が多くても、得点も多ければ総得点で優位になる可能性があります。総得点を順位決定に使うケース

FIFAやJリーグをはじめ、多くのリーグや大会では以下のように使い分けられています:

- 勝ち点が同じ

- 得失点差も同じ

- 次に見るのが総得点

このとき、攻撃力が高いチームの方が上位となります。結果的に、守備に偏った戦術ではなく、得点を重ねるスタイルが評価されやすくなるのです。

具体例を交えた説明(W杯グループステージなど)

実例:2018年ロシアW杯 グループH

- 日本:勝ち点4、得失点差0、総得点4

- セネガル:勝ち点4、得失点差0、総得点4

ここまで完全に同じだったが、フェアプレーポイントにより日本が決勝トーナメントに進出。

このように、得失点差と総得点の関係が順位に直結する例は国際大会でも頻繁に起こります。

その他スポーツ(野球・バスケットなど)への応用

「得失点差」はサッカーだけで使われるわけではありません。野球やバスケットボール、その他チームスポーツでも、順位や評価の指標として活用されています。このセクションでは、各競技における応用例や違いについて解説していきます。

野球での得失点差使用例

プロ野球(NPB)では順位は勝率によって決定されるため、原則として得失点差は順位決定に影響しません。しかし、以下のようなケースでは注目されます:

- セイバーメトリクスでの戦力分析

- 今後の勝率予測やチーム評価

- 野球の国際大会(WBCなど)でのグループ順位判定

特に国際大会ではサッカー同様、得失点差が重要な指標として導入されることがあります。

バスケットにおける得失点差の扱い

バスケットボールでは1試合あたりの得点が非常に多いため、得失点差の幅が大きくなる傾向があります。

以下のように活用されます:

- Bリーグの順位判定(同勝率の場合)

- FIBA(国際バスケ連盟)の大会におけるグループ順位決定

点数の多い競技特性上、わずかな集中力の差が大量得点につながり、得失点差が顕著に反映されやすくなっています。

他競技と比較した特徴と注意点

競技によって得失点差の重要性が異なる理由:

- サッカー:得点数が少ないため、1点の差が順位に大きく影響

- バスケ:点数が多く、波がある分、長期的に安定した差が評価される

- 野球:基本的には勝率が基準、得失点差は参考値

スポーツごとにスコアの性質や大会形式が異なるため、得失点差の役割も調整されているのです。

まとめ

得失点差とは、試合で得た得点から失点を引いた数値であり、主にリーグ戦などで順位を決める際に用いられる指標です。同じ勝ち点のチームが並んだ場合、この得失点差によって順位が決定されるため、攻撃だけでなく守備の安定性も重要となります。

また、得失点差のルールは多くの大会で共通して用いられており、試合の終盤での得点や失点が最終順位に大きく影響するケースも少なくありません。基本的な考え方と計算式を理解しておくことで、サッカー観戦や分析がより一層楽しめるようになります。