守備を固めたい!でも攻撃も捨てたくない…そんなチーム戦術の中で注目されているのが「5バック」というフォーメーションです。現代サッカーでは、守備の安定性と可変性を両立させる手段として多くの監督が採用しています。

この記事では、5バックの基本構造や役割、3バック・4バックとの違いに加え、日本代表やJリーグでの活用事例、さらに導入のメリット・デメリットやチーム適性の考え方まで徹底的に解説します。

- 5バックの基本と戦術的な意味

- 他のフォーメーションとの比較

- 導入するためのコツや留意点

戦術理解を深めることで、チームに最適なフォーメーション選びが可能になります。指導者にも選手にも役立つ内容を、実例や戦術ポイントを交えてお届けします。

5バックとは?特徴と役割を徹底解説

近年、守備を重視しながらも柔軟に攻撃へ転じる戦術として「5バック」のフォーメーションが注目を集めています。サッカーにおいては数的優位を作ることが戦術の基本ですが、その中でも5バックは守備時に最大限のブロックを形成できる手法の一つとして、プロチームから学生チームまで幅広く導入されています。

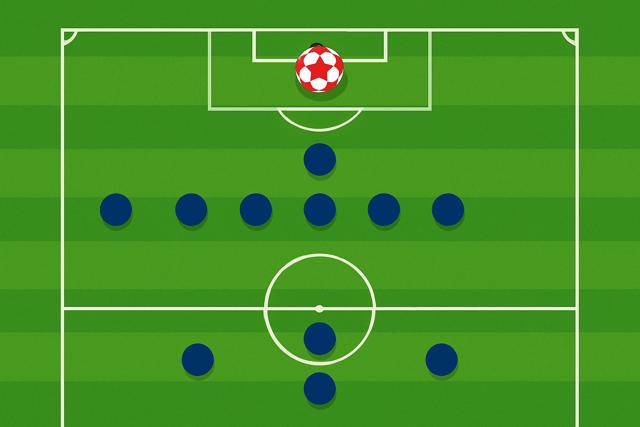

5バックの基本構造とフォーメーション図

5バックとは、ディフェンスラインに5人の選手を配置する守備型フォーメーションです。主に「3CB(センターバック)+2WB(ウィングバック)」という構造を持ちます。

| ポジション | 役割 |

|---|---|

| センターバック(3人) | 中央からの攻撃を遮断し、スペースを埋める |

| ウィングバック(2人) | サイドの攻守両面で貢献。攻撃時はサイドハーフの役割も担う |

3バックとの違いは?守備重視の進化系

5バックは3バックの発展形とも言えます。3バックは中盤や前線に人数を割きやすい一方で、守備時のサイドケアに弱点があります。5バックはこの点を補い、「サイドからの突破に強く、中央の密集を作りやすい」という特徴があります。

ウィングバックの役割と重要性

5バックの成否はウィングバックの働きに大きく左右されます。守備時はラインに加わり5人で守り、攻撃時にはサイドの高い位置で幅を取りクロスを供給します。スタミナ、ポジショニング、戦術理解力が求められるポジションです。

現代サッカーにおける5バックの意義

プレッシングの強化やポゼッション戦術の進化により、守備ブロックの形成が重要視される今、5バックは可変型フォーメーションとして重宝されています。試合中に4バックや3バックへ切り替えられる柔軟さも魅力です。

5バック採用の背景とトレンド

欧州トップクラブでは5バックの導入が増えています。特にトランジション(攻守の切り替え)が速い現代サッカーにおいて、守備の安定と攻撃時の可変性を両立できるためです。日本でも代表戦やJリーグで採用されるケースが見られます。

5バックのメリットとデメリット

フォーメーションを選ぶ際、メリット・デメリットの両面からの検討が重要です。5バックも例外ではなく、明確な利点と欠点が存在します。

守備力強化とスペース管理の利点

5バック最大の魅力は守備力の向上です。特に以下のような局面でその効果を発揮します:

- サイド攻撃をウィングバックがカバー

- 中央密集により決定機を減らす

- カウンターの第1防波堤として機能

さらに、ライン間のスペース管理もしやすく、チーム全体でコンパクトな守備を保てます。

攻撃面での課題とは?

一方で、攻撃時には以下のような問題点が浮き彫りになります。

- 中盤の枚数が少なくなり、ビルドアップが難しくなる

- ウィングバックの負担が大きすぎると運動量が落ちる

- 前線の枚数が減ることで崩しのバリエーションが減少

このように、守備重視で得られる安定感の代償として、攻撃面では工夫が必要になります。

柔軟な可変型フォーメーションとしての可能性

最近では、「守備時5バック、攻撃時3バックまたは4バック」に可変する形が主流です。たとえばウィングバックが攻撃時にサイドハーフとして振る舞えば、実質的に4-4-2や3-4-3のような形に移行可能となります。

このような可変性が、5バックが再評価されている最大の理由でもあります。スタートは守備的でも、選手の配置と意識で攻撃的に展開できる点は、戦術的に大きな武器となります。

5バックが機能するチームと機能しないチーム

5バックが万能というわけではなく、チームの戦術、選手構成、監督の意図によっては「合う・合わない」が明確に分かれます。ここでは、どのようなチームが5バックをうまく機能させられるのか、また機能しづらいケースも解説します。

チーム戦術や選手特性による適性

5バックは以下のようなチームにフィットしやすい傾向があります:

- 堅守速攻型(守備を固めてカウンターを狙う)

- ポゼッションより守備的組織に重きを置く

- 機動力のあるウィングバックがいる

逆に、ポゼッションを重視するチームや、技術的な中盤選手が多いチームでは、中盤の数的不利が起こりやすく、ビルドアップが困難になるため、5バックがうまく機能しない場合があります。

ビルドアップ能力が与える影響

5バックではビルドアップ時に中盤に数的優位を作りにくく、後方からの組み立てが困難になることがあります。特に相手が前線からプレスをかけてくる場合、GKやCBの足元の技術が問われ、ミスが失点に直結するリスクが高まります。

このため、守備だけでなく、攻撃の組み立てに秀でたCBや、内側に絞ってボールを受けられるWBがいることが重要な条件となります。

守備ブロックの形成と連携力

5バックでは、守備ブロックが完成して初めてその効果を発揮します。そのため、以下の連携が特に重要です:

- センターバック3人のポジショニングと距離感

- ウィングバックとCBの挟み込み連携

- 全体が一体となったラインコントロール

これらが噛み合わないと、守備ブロックにギャップが生まれ、むしろ「数はいるのに守れない」という事態にもなりかねません。

日本代表・Jリーグでの5バック活用事例

日本国内でも5バックは確実に浸透しており、特に代表戦やJリーグでは「可変型」として活用されるケースが増えています。ここではその実例を見ていきましょう。

森保ジャパンの可変型5バック

日本代表は2022年W杯をはじめとして、「守備時5バック・攻撃時4バック」といった形で可変フォーメーションを導入しています。具体的には、冨安健洋や伊藤洋輝といった複数ポジションをこなせる選手を配置し、柔軟な守備とビルドアップを両立させています。

特にドイツ戦・スペイン戦では守備を徹底し、カウンターで得点を奪うスタイルが話題を呼びました。これは5バックの強みを最大限活かした例と言えるでしょう。

Jリーグ各クラブのフォーメーション運用例

Jリーグでも数多くのクラブが5バックを採用しています。中でも:

- サンフレッチェ広島:3-4-2-1を基本に、守備時は5-4-1へ可変

- 鹿島アントラーズ:状況によって5-3-2にスイッチしブロックを形成

- FC東京:ウィングバックの機動力を生かした5-2-3型

このように、可変フォーメーションとして5バックを導入しているチームは、試合ごとに戦術変更が可能となり、柔軟性を確保しています。

選手交代による戦術変化とその意図

5バックのもう一つの利点は、交代選手によって簡単にフォーメーションを変更できる点です。たとえば:

- WBを交代し4バックへ変更

- CBを1枚減らして中盤の厚みを増やす

このように、試合の流れを読みつつ対応できる柔軟性が、監督の采配の幅を広げています。

5バックと他フォーメーションの比較

5バックを導入する際には、既存の3バックや4バックと比較することで、その利点・欠点をより明確に把握できます。このセクションでは、戦術的な観点からフォーメーションごとの特徴と相性を解説します。

4バックとの戦術的比較

最もポピュラーな4バック(4-4-2、4-2-3-1など)と比べた場合、5バックの最大の違いは以下の点にあります:

| フォーメーション | 守備面 | 攻撃面 |

|---|---|---|

| 4バック | シンプルで連携しやすい | ビルドアップや幅の取りやすさ |

| 5バック | サイドの守備強化、中央密集 | 攻撃人数が減る、WBに依存 |

4バックは攻守のバランスが良い一方で、サイドを破られやすい弱点があり、そこを補完する目的で5バックが用いられるケースが多いです。

3バックとの柔軟性の違い

3バックと5バックは、見た目こそ似ていますが、実戦では異なる意味を持ちます。3バックはより攻撃的な意図が強く、WBというよりSH(サイドハーフ)に近い動き方をすることが多いです。

そのため、守備時に明確な5人のラインを形成できる5バックの方が、安定感に優れると言えるでしょう。

ポゼッション型・カウンター型への相性

チームの戦術スタイルによって、5バックの相性は大きく変わります。

- ポゼッション型:中盤の数的不利により苦戦する可能性あり

- カウンター型:守備ブロックからの速攻に強くマッチ

よって、5バックはボール保持率よりも「守備からリズムを作りたいチーム」に特におすすめです。

5バックを活かす戦術的ポイントと導入のコツ

5バックを導入するにあたっては、ただ人数を並べるだけでは機能しません。このセクションでは、戦術的に成功するための鍵や、チームへの導入手順を紹介します。

守備と攻撃の切り替えの鍵

5バックの成功には「トランジションの質」が大きく影響します。守備から攻撃に転じるタイミングで、以下の要素が求められます:

- 奪ってから素早くサイドへ展開

- WBやCHがスペースに走り込む

- 1トップまたは2トップの位置取りとポストプレー

切り替えが遅れると、WBが下がったままになり、攻撃人数が足りなくなってしまいます。

選手配置と役割分担の最適化

5バックでは、選手一人ひとりに高度な戦術理解が求められます。以下のような特性を持つ選手を配置するのが理想です:

- CB:左右に展開できる視野と技術

- WB:上下動のスタミナと状況判断

- CH:中盤を支配し攻撃の起点になれる存在

「誰がどのタイミングで上がるのか・残るのか」というルールを事前に共有しておくことで、攻守のバランスが崩れにくくなります。

練習・戦術理解の浸透方法

5バック導入には練習の工夫が欠かせません。以下のようなメニューが効果的です:

- 守備時のポジショニングドリル

- WBの攻撃参加→戻りの反復練習

- 可変フォーメーションへの切替練習

また、映像分析や座学による理解の共有も重要です。特にユース世代では、「なぜその動きをするのか」を理解させることが戦術浸透の鍵となります。

戦術は単なる配置ではなく、選手の思考と連動した動きによって初めて効果を発揮します。5バックを導入する際は、時間をかけて丁寧に戦術構築を行いましょう。

まとめ

5バックは守備を重視した戦術でありながら、ウィングバックの活用次第で攻撃にも変化を与えられるフォーメーションです。特に近年は、可変型戦術のベースとして活用されるケースも増え、柔軟性と安定性の両立が求められるチームにとって強力な選択肢となっています。

ただし、すべてのチームに最適とは限らず、選手の適性や戦術理解、ビルドアップの精度なども影響します。他のフォーメーションとの比較を通じて、自分たちのチームにとって最適な選択を見極めることが重要です。

この記事を通じて、5バックの本質や戦術的な活用方法を理解し、より深い戦術的洞察を得ていただければ幸いです。