サッカーを始めたばかりの小学校低学年の子どもにとって、何が本当に「大事なこと」なのでしょうか。勝ち負けやテクニックよりも、まずは「好きになる」ことや「楽しむ気持ち」が育成の第一歩。

この記事では、「サッカーで低学年に大事なこと」をテーマに、保護者や指導者が知っておきたい基本的な考え方から、練習内容、声かけ、成長の見守り方までを徹底解説します。これからのサッカー人生を豊かにするためのヒントを、一緒に見つけていきましょう。

本記事で学ぶ事で【化ける子】の事を知ることが出来ます。是非以下もチェック!

サッカー低学年で最も大切にしたい基本的な考え方を知りたい

小学校低学年の子どもたちがサッカーを始める際、まず最初に意識したいのは「技術の上達」ではなく、心の土台を育てることです。この時期の子どもたちは、サッカーのルールやプレーの正確さよりも、「楽しさ」や「達成感」によって大きく成長します。したがって、指導者や保護者が何を大事にするかで、その後のサッカー人生の方向性が変わることも少なくありません。

- 勝ち負けにこだわりすぎると、プレッシャーや苦手意識が先に育ってしまう

- 褒められる体験が積み重なることで、やる気や継続力が育つ

- 自由な感覚や動きが、将来的なプレーの幅を広げる土台になる

このセクションでは、特に重要視したい5つの視点から、低学年における基本的な考え方を深掘りしていきます。

競技の前に「好き」になることを優先する

「好き」は最強のエンジン。サッカーが「好き」だという気持ちは、練習に前向きに取り組む原動力になります。嫌々やっているうちは、学びも吸収も限定的で、技術が向上してもそれが本人の喜びにつながりません。「サッカーに触れることが楽しい」「チームの友達と一緒にいるのが嬉しい」など、まずは純粋にサッカーに対するポジティブな気持ちを育てましょう。好きになるきっかけを、周囲の大人が丁寧に作ることが大切です。

勝ち負けよりも経験と成功体験を重視する

子どもは成功体験によって大きく成長します。ゴールを決めた、コーンにボールを当てられた、コーチに褒められた——こうした些細な成功体験が積み重なることで、自信と挑戦する意欲が育ちます。

結果にとらわれず「今日は楽しかったか?」「何かひとつでもできたことはあった?」といった声かけが、経験を前向きにとらえるきっかけになります。

ルールを教えるより感覚を育てる

この年代では、ルールの正確な理解よりも、「なんとなくこうしたほうがうまくいく」「こうすると相手が喜ぶ」といった感覚的な学びのほうが効果的です。試合中に細かくルールを教えるのではなく、遊びの中で自然とルールを覚えていくような工夫が求められます。

例えば、鬼ごっこやドリブルリレーなどを通じて「スペースを使う」「相手をかわす」など、サッカーにつながる動きを体感させることで、ルールを超えたセンスや直感が育ちます。

技術よりも体の使い方・遊びの延長を意識する

小学校低学年は、運動神経の基礎を形成する重要な時期です。この時期に特定の技術に偏った練習をしてしまうと、身体のバランスが崩れたり、怪我のリスクが高まったりすることもあります。

そのため、遊びの延長としてボールを使う工夫が効果的です。ラダーでリズム感を養ったり、ジグザグドリブルで体幹を刺激したりするなど、技術の習得ではなく「体の使い方」を自然と覚えていくようにしましょう。結果的に、後々の技術の定着もスムーズになります。

個人差を尊重した成長の見守り方

子どもたちの成長スピードには大きな個人差があります。同じ年齢でも、体格や理解力、集中力に違いがあるのは当然です。これを「できる・できない」で評価してしまうと、やる気の差が生まれてしまいます。

「比べるのは昨日の自分」という姿勢で、昨日よりちょっと長く走れた、ボールを触った回数が増えたといった小さな成長を見守ることが大切です。

以上のように、サッカーを始めたばかりの低学年においては、テクニックや勝敗ではなく、いかに「楽しく」「気持ちよく」「自分らしく」取り組めるかが鍵となります。その基盤の上に、後々の技術や戦術の学びが積み重なっていくのです。

小学校低学年の子どもが楽しめる練習内容や工夫を探している

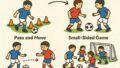

小学校低学年の子どもたちは、集中力の持続時間が短く、同じメニューを繰り返すことに飽きやすい傾向があります。そのため、楽しさを軸にした練習の構成や、遊びの要素を取り入れたトレーニングが重要です。ここでは、子どもたちが夢中になって取り組める練習アイデアや、実際の指導現場で役立つ工夫について詳しく解説します。

| 練習メニュー | ねらい | 工夫ポイント |

|---|---|---|

| ボール鬼ごっこ | ボール操作と回避行動 | エリアを狭くすることで判断スピードUP |

| シュート競争 | 楽しみながらのキック練習 | 成功すればポイント制にして盛り上げる |

| ジグザグドリブルリレー | 方向転換とスピード感覚の強化 | チーム対抗で仲間意識を育てる |

遊び要素を取り入れたウォーミングアップ

サッカーの練習前に行うウォーミングアップこそ、子どもたちにとって楽しい時間にする工夫が重要です。大人のようにストレッチだけでは飽きてしまうため、体を動かす遊びを取り入れて自然に身体を温めることを意識しましょう。

例:「色おに」や「じゃんけん列車」などは、ルールを覚えやすく、かつ全身を使って動けるため、短時間で心拍数を上げるのに効果的です。また、ウォーミングアップの段階で笑顔が増えると、その後の練習にもポジティブに取り組めるようになります。

子どもたちの興味を引くには、毎回少しずつルールを変えたり、役割を交代させたりすることがコツです。「今日は何するの?」とワクワクした状態で練習に入れるよう、工夫しましょう。

ボールにたくさん触れる時間を確保する

低学年のうちは、とにかくボールに触る機会を増やすことが成長につながります。1回の練習での「ボールタッチ数」が多ければ多いほど、無意識にボールとの距離感が身につき、ドリブル・トラップ・パスといった基本動作が自然と上達します。

練習設計のポイントは以下の通りです:

- 1人1個のボールを持たせる(共有ボールは最小限に)

- 待ち時間をなくすようグループ分けを工夫する

- できるだけ「止まらずに動く」形式にする

また、試合形式の練習(ミニゲームなど)に偏りすぎると、ボールに触れる子とそうでない子の差が出てしまうこともあるため、技術習得を狙うメニューでは「全員が平等にボールを扱う」ことを意識しましょう。

仲間と一緒に楽しめるルールづくり

この時期の子どもたちにとって、「誰かと一緒にやる楽しさ」は非常に大きな意味を持ちます。仲間と協力する中で、相手を思いやる気持ちや、ルールを守る姿勢が自然と育ちます。

特に効果的なのは、チーム対抗形式の練習や「お助け役」などの役割を与えることです。たとえば、ドリブルリレーでは「1人が転んだら助けに戻れる仲間」を決めたり、ミニゲームで「1回だけ使えるパス交換権」などのルールを導入することで、自然に声を掛け合うようになります。

また、ルール作りそのものを子どもたちに考えさせる機会を設けることで、「自分たちで作った遊び」という意識が芽生え、取り組み姿勢にも前向きな変化が見られます。

このように、楽しみながら練習することが、技術の習得以上に低学年にとっては大きな学びになります。サッカーの「技」を教える前に、「遊びの中での身体の使い方」や「仲間との関わり方」を育てる意識を持つことが、長くサッカーを好きでい続けるための基盤となるのです。

サッカーを始めたばかりの子どもが成長する上で親ができるサポートを知りたい

子どもがサッカーを始めたばかりの頃は、技術や戦術のことよりも、周囲の関わり方がその子の「好き」「楽しい」「もっとやりたい」を左右します。特に保護者の存在は、子どもにとって最も大きな安心材料であり、同時にモチベーションにもなります。

サッカーがうまくなるために親がすべきこと、という視点ではなく、「どうすれば子どもが自分のペースで楽しく続けていけるか」という観点でサポートを考えることが重要です。

以下では、サッカー初期の成長において、親として心がけたいサポートの方法を3つの観点から解説していきます。

ポジティブな声かけと感情の受け止め方

まず大切なのは、「頑張ったこと」「できたこと」「挑戦したこと」を肯定する声かけです。子どもがうまくいかなかったときに、「なんでできないの?」といった否定的な言葉を投げかけてしまうと、自信を失い、「やりたくない」「サッカーが嫌い」という感情に直結してしまいます。

- 「見てたよ!たくさん走ったね!」

- 「パスもらえなかったけど、呼びかけてたの見えたよ」

- 「ゴールできなかったけど、思い切って打ったのはすごい!」

このように、結果ではなくプロセスに注目した声かけが、子どもにとっては最大の励ましになります。また、泣いたり怒ったりした時には、無理に言い聞かせるのではなく、「悔しいよね」と気持ちを受け止めることで、感情と向き合う力も育ちます。

見守りの距離感と干渉しない勇気

親としては「もっとこうしてほしい」「こうすればうまくいくのに」と思うこともあるでしょう。しかし、特に小学校低学年の子どもたちは、自分なりのペースや感覚でサッカーに向き合っている時期。過度な指示やアドバイスは、その芽を摘んでしまうことにもなりかねません。

練習や試合を見ていて気になったことがあったとしても、すぐに言葉で介入するのではなく、まずは「見守る」ことを意識しましょう。子どもが自ら気づくまで待つことで、主体性や自信が育ちます。

親の「沈黙」は、時に最大のサポートになることもあります。特に以下の場面では、そっと見守る姿勢が有効です:

- 試合中にうまくいっていない時

- 練習で他の子に比べて劣っていると感じた時

- 子どもが黙っている、落ち込んでいる時

こうしたときに、「どうしたの?」と問い詰めるのではなく、「今日は頑張ってたね」とだけ伝えてそっとしておくことが、次の日の前向きなエネルギーになります。

練習・試合後の振り返りの方法

サッカーの技術向上に直接的に関わるのは、反復と経験です。ただし、ただ繰り返すだけではなく、1日の活動を少しだけ振り返る習慣を持つことで、学びの質が大きく変わってきます。

家庭の中で簡単にできる「振り返り」の工夫:

- 「今日、楽しかったことは?」と聞く

- 「一番がんばったプレーはどこだった?」と尋ねる

- 「次、やってみたいことある?」と促す

この3つの問いかけは、子どもにとって「自分の中の小さな達成」を言語化する機会になります。これを毎回継続して行うことで、自然と考える力、目標を持つ力、自己評価力が育っていきます。

このように、サッカーを始めたばかりの子どもにとって親ができる最善のサポートは、「環境を整え」「心を受け止め」「成長を信じて見守る」ことです。コーチやチームメイトから受ける刺激とはまた違った、深い安心感と自信を、家庭の中で育むことが、子どもが長くサッカーを続けていく力となります。

コーチや指導者として低学年指導で気をつけるべきポイントを学びたい

小学校低学年のサッカー指導は、技術的な教え込みではなく、子どもたちの「楽しい」という気持ちを大切にすることが最優先されるべき段階です。

指導者の一言、接し方、雰囲気作りひとつで、子どもがサッカーを大好きにも大嫌いにもなってしまいます。それほど低学年の時期は繊細かつ影響を受けやすいものです。

また、子どもたちは1人ひとり違うペースで育ち、感受性や理解度もバラバラです。そのため、コーチとして「正しく教える」ことよりも、「良い環境を整える」「安心して挑戦できる空気を作る」ことが、最も重要な役割となります。

怒らず、楽しく関われる言葉選び

低学年の子どもたちはまだ自己コントロールが難しく、注意散漫になったり、集中が続かなかったりするのが普通です。ここで大声で叱ったり、感情的に注意してしまうと、子どもは「怒られるから動く」という受け身の姿勢になってしまいます。

指導における“言葉のトーン”は、子どものやる気を左右する大きな要素です。ポジティブな声かけを意識して、ミスや失敗も学びの一部として捉えられるような空気を作りましょう。

「いいチャレンジだったよ!続けてやってみよう!」

「できなくてもいいから、やってみることが大事なんだよ」

こうした声かけの積み重ねが、子どもたちにとって「ここなら頑張れる」と思える居場所になります。叱らない=甘やかす、ではなく、前向きな言葉を選ぶことで、子どものやる気は驚くほど伸びていきます。

一人ひとりの個性に合わせた接し方

同じ練習メニューを与えても、子どもによって反応はさまざまです。すぐに取り組める子、慎重に様子を見ながら進める子、途中で飽きてしまう子…。それぞれの反応を否定せずに「その子らしさ」と受け止めることが、信頼関係の第一歩です。

- 大きな声で盛り上げるタイプの子には、全体を引っ張る役割を与える

- 控えめな子には、マンツーマンで小さな成功体験をサポートする

- ふざけてしまう子にも、肯定的な視点で役割や責任を与える

「この子はこういうタイプだから」と決めつけず、日々の様子を観察しながら柔軟に対応していく姿勢が大切です。練習の中に「選べる自由」や「自分で決められる場面」を取り入れると、自分の意思で動く姿勢が育ちやすくなります。

「できた」を見逃さないフィードバック

低学年の子どもたちは、小さな「できた」を自覚することで、次の挑戦への意欲が育ちます。そこでコーチに求められるのは、「できた」をいち早く見つけて、しっかりと言葉で伝えることです。

「お、さっきよりドリブルが速くなったね!」

「いま、自分からボールを取りに行ってたよね。すごいよ」

「昨日できなかったのが、今日はできたね!」

こうしたフィードバックは、技術的な指摘でなくても構いません。「行動を見てもらえている」「頑張りが伝わっている」という実感が、子どもにとって何よりの励ましになります。

結果に偏らず、「挑戦し続ける姿勢」に目を向けましょう。

また、全体に向けた褒め言葉よりも、個別に名前を呼んで声をかける方が、より子どもの心に届きます。子どもは自分の名前を呼ばれると、注目されていると感じてやる気が高まるのです。

このように、コーチや指導者が「怒らずに」「見守りながら」「励ましを与える」ことによって、子どもたちは安心してサッカーに取り組み、自己肯定感を育てることができます。それこそが、サッカーを長く続ける力、そして「成長の土壌」となっていくのです。

サッカーを長く楽しむために小さいうちから身につけたい習慣や心構えを知りたい

サッカーは、単なる技術やスキルだけでなく、「継続する力」「人との関わり方」「心の持ちよう」が長くプレーを続ける鍵となるスポーツです。特に小学校低学年の段階で「楽しむ力」や「良い習慣」が身につくと、その後の成長や壁を乗り越える力にもつながります。

ここでは、サッカーを長く楽しむために子どもたちに身につけてほしい3つの観点から、習慣や心構えについて具体的に解説していきます。

楽しむことを忘れない姿勢

何よりも大切なのは、「サッカーを楽しいと感じ続けること」です。どれだけ技術があっても、どんなに才能があっても、心がついてこなければ続きません。小さい頃から「楽しいからやる」「やっていて気持ちがいい」と感じられることが、将来的な継続の土台となります。

- うまくできなかった日でも「またやりたい」と思える

- 試合に勝てなくても「チームで頑張れた」と思える

- 練習で笑顔が多いことを大事にする

子どもがサッカーを「楽しい」と感じるきっかけは、小さな達成感や仲間との交流、声をかけられたことなど、日々の中にたくさん潜んでいます。

楽しみ続けることが、結果的に子どもを大きく育てます。

人の話を聞く・挨拶をする習慣

技術やスピードはすぐに身につきますが、礼儀や態度は時間をかけて育てるものです。小さいうちに「話を聞く」「返事をする」「あいさつをする」といった当たり前の習慣を自然に身につけておくことで、チームでの信頼関係や、コーチとのやり取りがスムーズになります。

- コーチや仲間に対する「お願いします・ありがとうございました」の挨拶

- 話す人の顔を見る、話を遮らない

- 返事は大きな声で、堂々と

こうした習慣は、サッカーだけでなく、日常生活や学校生活でも役立つ「人としての土台」となります。チームスポーツであるサッカーにおいては、「うまさ」以上に「信頼される人間性」が問われる場面も多いのです。

続ける力=習慣化のサポート

子どもがサッカーを長く続けるためには、「続ける力」が必要です。ですが、この力は自然に身につくものではなく、日々の生活の中で繰り返し積み重ねる「習慣」から育っていくのです。

具体的には次のような「自分でやる」行動を促すことがポイントです。

- 練習道具を自分で準備する

- スケジュール管理を一緒に行う(今日は練習がある?など)

- 水筒やユニフォームを自分で確認する

これらを大人がすべてやってしまうと、子どもは「やってもらうのが当たり前」になってしまいます。最初は手間がかかっても、「自分のことは自分で」という習慣づけを丁寧にサポートすることが、やがて強い自立心につながります。

また、1日の中で「振り返りの時間」を設けることも有効です。「今日の練習はどうだった?」「何ができた?」「次はどうする?」といった問いかけが、自分で考え続ける習慣を後押しします。

続ける力は、地道な日々の中から育っていきます。

このように、サッカーを長く続けていく上で、技術練習だけに偏らず、「楽しむ姿勢」「人との関わり方」「自分で考えて動く力」という生活全体に関わる土台づくりが欠かせません。小さい頃に身につけたよい習慣は、その子の未来にとっての宝物になります。

まとめ

小学校低学年のサッカー指導で最も大切なのは、「楽しい」と感じる体験の積み重ねです。ルールや技術の習得よりも、まずは心の土台を育てることが将来の成長につながります。

親や指導者は、子ども一人ひとりの個性に寄り添いながら、ポジティブな関わり方を意識することが大切です。「サッカー 低学年 大事なこと」は、テクニックよりも気持ちや関係性。サッカーがずっと好きでいられるような環境づくりを、今日から始めてみましょう。