日本サッカーの魅力を語るなら、外せないのが「Jリーグピラミッド」構造。このシステムでは、ピラミッド型のリーグ階層体制が、プロからアマチュアまでをつなぎ、多様なクラブの成長ストーリーを可能にします。本記事では、

- トップに位置するJリーグ(J1/J2/J3)、

- 中核のJFL、

- 地域密着の地域リーグ・都道府県リーグ、

- そして各階層をつなぐ昇降格制度の全体像

を多角的に解説します。図解やデータ、制度の背景までカバーし、パターン別に整理された階層構造を視覚的に理解しやすくまとめました。「なぜ地域からJリーグへ昇格できるのか」「それぞれのリーグが果たす役割は?」という疑問を、本記事でスッキリ解決します。

日本サッカーのピラミッド構造

日本のサッカーリーグは、Jリーグを頂点としたピラミッド型の階層構造によって構成されています。この構造は、クラブが地域に根ざしながらも、上位カテゴリへの挑戦が可能となる柔軟なシステムであり、サッカーを愛する人々の夢や希望の道筋としても機能しています。ここでは、このピラミッド構造の全体像を詳しく見ていきましょう。

リーグ階層の全体俯瞰

以下のように、日本のサッカーは6つの明確な階層に分類されています。

| 階層 | 名称 | 構成数(概数) | 例 |

|---|---|---|---|

| 1 | J1リーグ | 20クラブ | 浦和レッズ、横浜F・マリノス |

| 2 | J2リーグ | 20クラブ | 東京ヴェルディ、モンテディオ山形 |

| 3 | J3リーグ | 20クラブ | 奈良クラブ、FC今治 |

| 4 | JFL(日本フットボールリーグ) | 16クラブ | ヴェルスパ大分、栃木シティ |

| 5 | 地域リーグ(9地域) | 各地域8〜10クラブ | 関西1部:おこしやす京都 |

| 6 | 都道府県リーグ | 47都道府県 各2〜4部構成 | 都道府県内の社会人クラブ |

このように、各階層が上下関係にあり、成績次第で昇格・降格が可能という点が、Jリーグピラミッドの大きな特徴です。

プロ・セミプロ・アマチュアの境界

クラブの性格は階層により変化します。J1〜J3はプロクラブであり、全選手が契約下にあるのに対し、JFLや地域リーグではセミプロやアマチュアが混在しています。

- J1〜J3:完全プロ契約。選手・スタッフとも専業。

- JFL:一部プロ契約だが、兼業選手も多い。

- 地域・都道府県リーグ:完全アマチュア。交通費のみ支給も。

つまり、「サッカーだけで生活する選手の割合が階層で異なる」という現実が存在します。

歴史的背景と進化

日本サッカーのリーグ構造は、1965年のJSL(日本サッカーリーグ)創設から始まりました。その後、1993年にJリーグが開幕し、2000年代に入りJ2、J3が拡充、2014年にはJ3が正式創設され、よりピラミッドの下層が整備されました。

「地域からJリーグへ」が現実になった背景には、この段階的整備とリーグライセンス制度の導入が大きな意味を持っています。

ピラミッドの社会的意義

この階層構造は、単なる競技システムではなく、地域との連携・経済波及・青少年育成といった社会的役割も担っています。

- 地域密着クラブが地元の活性化を担う

- 育成アカデミーによる若年層育成

- ボランティアや観客参加による地域交流

Jリーグ百年構想が掲げる「地域に根ざすクラブ」とは、このような文脈から生まれています。

図解や視覚情報を活用した説明

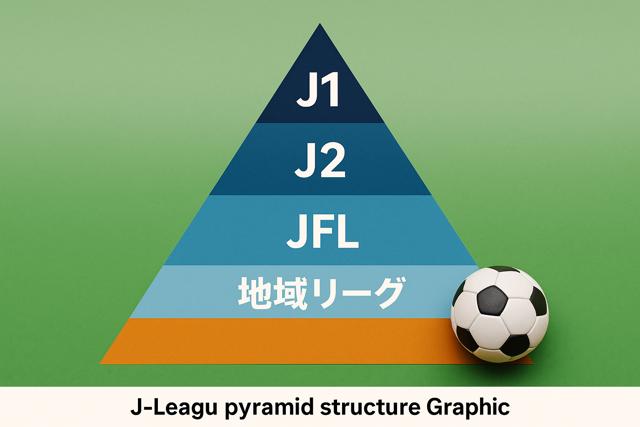

Jリーグピラミッドは、視覚的に捉えることで理解が深まります。

たとえば、以下のようなピラミッド図がよく用いられます。

- 頂点にJ1、次にJ2、J3

- その下にJFLと地域リーグ

- 最下層に都道府県リーグ

各層は矢印で上下がつながり、「昇格可能性」が明示されています。

Jリーグ(J1/J2/J3)の仕組み

Jリーグは、国内プロサッカーの最高峰であり、3つのカテゴリー(J1〜J3)で構成されています。それぞれのカテゴリは、独自のルールと特徴を持ち、全国のクラブが頂点を目指して戦っています。

カテゴリー別クラブ数と特徴

| カテゴリ | クラブ数 | 特徴 |

|---|---|---|

| J1 | 20 | 最上位。ACL出場権、全国放送の露出 |

| J2 | 20 | 競争激化。昇格プレーオフあり |

| J3 | 20 | 育成型。若手起用やクラブの成長重視 |

いずれもプロリーグであり、Jリーグライセンス取得が参加条件です。

試合方式と順位決定ルール

各カテゴリ共にホーム&アウェイの総当たり戦で、年間38試合前後を戦います。

- 勝利:勝ち点3

- 引き分け:勝ち点1

- 敗戦:勝ち点0

勝ち点が並んだ場合は、得失点差・総得点・直接対決の成績で順位を決めます。

Jリーグ内の昇降格制度

J1⇔J2間、J2⇔J3間では、3クラブずつの昇格・降格が原則です。ただし、J3昇格にはJ2ライセンスの保有が必須条件となっており、成績だけでは上がれない場合もあります。

J3で優勝しても、ライセンスがなければJ2へ昇格できない——このルールがクラブ経営の質も問う制度として機能しています。

JFL(日本フットボールリーグ)の役割

JFL(日本フットボールリーグ)は、Jリーグと地域リーグの間に位置する第4の階層に相当します。1999年に誕生したこの全国リーグは、Jリーグへの登竜門でありながら、独自の役割と文化を育んでいます。

Jリーグとの関係性

JFLは、J3への昇格候補が集う重要なステージであり、Jリーグ準加盟クラブや百年構想クラブが多く在籍します。ここで好成績を収め、かつJリーグライセンスを取得したクラブのみがJ3昇格への道を進めます。

- JFL上位2クラブがJ3昇格対象

- Jリーグライセンスの取得が昇格条件

- 観客動員や財務基盤も評価項目に含まれる

つまり、「JFLで勝つだけ」ではJリーグへ行けないという現実が、クラブに高い組織運営力を求めているのです。

JFL参加クラブの特徴

JFLには、セミプロから実質的にプロと変わらぬ運営体制を持つクラブまで、多様な背景を持つチームが混在しています。

| クラブ名 | 運営形態 | 特徴 |

|---|---|---|

| 栃木シティFC | 法人運営 | J3昇格を狙う強化型クラブ |

| ヴェルスパ大分 | セミプロ | 地域密着で安定運営 |

| Honda FC | 企業クラブ | Jリーグ昇格を辞退中 |

特にHonda FCは長年にわたりJFLの覇者でありながら、企業クラブであるためJリーグへの昇格を辞退していることで知られています。

J3昇格条件とライセンス制度

JFLで好成績を収めたからといって、J3に自動的に昇格できるわけではありません。必要なのは、Jリーグが認可する「J3ライセンス」の取得です。

このライセンスには、スタジアム設備・財務状況・観客動員・法人化などの条件が設定されています。制度が導入されたことで、クラブは組織的成長を促されるようになりました。

地域リーグの構成と地域別特徴

JFLの下位に位置するのが、地域リーグ(Regional Leagues)です。日本全国を9つのブロックに分け、それぞれが独自のリーグを形成しています。クラブはここで勝ち上がることで、JFLへの挑戦権を得ます。

9地域リーグの一覧と概要

| 地域名 | 所属都道府県 | 代表クラブ例 |

|---|---|---|

| 北海道 | 北海道全域 | BTOPサンクくりやま |

| 東北 | 青森〜福島 | ブランデュー弘前 |

| 関東 | 東京・神奈川ほか | VONDS市原 |

| 北信越 | 新潟・富山ほか | JAPANサッカーカレッジ |

| 東海 | 静岡・愛知ほか | FC刈谷 |

| 関西 | 大阪・兵庫ほか | おこしやす京都 |

| 中国 | 広島・岡山ほか | SRC広島 |

| 四国 | 香川・愛媛ほか | 高知ユナイテッドSC |

| 九州 | 福岡・鹿児島ほか | 沖縄SV |

各地域の上位チームは、年末に開催される「地域チャンピオンズリーグ」へ進出し、JFL昇格を争います。

地域リーグの強豪クラブ傾向

地域リーグにも、Jリーグ昇格を視野に入れるクラブが多く存在します。特に関東、関西、東海地域には、高い競技力と豊富な資金を兼ね備えたクラブが集中しています。

- 関東:VONDS市原、南葛SCなどが台頭

- 関西:おこしやす京都ACが長年強豪

- 東海:FC刈谷が安定した成績

一方で、北海道や四国では、クラブ数の少なさや資源不足から、成長に課題を抱える地域も見られます。

地域ごとの昇格予選方式

地域リーグの上位クラブがJFLへ昇格するには、「地域チャンピオンズリーグ(地域CL)」での好成績が必須です。

地域CLは、各地域の代表クラブと全国社会人サッカー選手権の上位チームを交えた、計12チームによるトーナメントです。

- 1次ラウンド(3グループ)→上位が決勝ラウンドへ

- 決勝ラウンド上位2クラブがJFL昇格

成績のみならず、JFL参加基準(観客・スタジアム・資金)をクリアしている必要があります。

都道府県リーグの位置づけ

都道府県リーグは、日本サッカーにおける基礎土台となる階層であり、すべてのサッカークラブの出発点でもあります。この第6階層には、アマチュアクラブや社会人チーム、大学OBチームなど、多種多様な組織が参加しています。

階層の最下層における役割

都道府県リーグは、プロリーグとは異なり地域密着性が非常に高く、地元の選手・スタッフによって構成されることが多くなっています。

- 地元住民主体のクラブ運営

- 週末開催中心の試合スケジュール

- 商業的利益ではなく愛好目的が主

このリーグの存在が、地域でのサッカー普及と競技人口の増加を下支えしています。

アマチュア文化とコミュニティ性

都道府県リーグに参加するクラブの多くは、地域の青年会や企業チーム、学校関係者が中心となっています。そのため、競技力だけでなく、地域への貢献度も大切な価値とされています。

たとえば、東京都社会人サッカーリーグでは、地域のイベントに参加することでスポンサー支援を得るクラブもあります。これは「クラブ=地域の顔」としての機能を果たしている証拠でもあります。

都道府県リーグからの昇格ルート

都道府県リーグで好成績を収めたチームは、地域リーグ昇格のチャンスを手にします。ただし、その道のりは険しく、複数のハードルが存在します。

- 各都道府県リーグ1部の優勝

- 地域代表決定戦(またはトーナメント)出場

- 昇格トーナメント勝利→地域リーグ昇格

このプロセスを経て、都道府県リーグのクラブが地域リーグへ昇格し、さらにJFL、Jリーグと続く階層へと挑戦していくのです。

昇格・降格の仕組みと階層間の連携

日本のサッカーリーグシステムの最大の特徴は、昇格・降格という「競争」と「挑戦」の仕組みが明確に整備されていることです。この制度により、どの階層にいても上を目指せる環境が保たれています。

各階層の昇降格制度

| 階層 | 昇格条件 | 降格条件 |

|---|---|---|

| J1→J2 | J2上位クラブ(3クラブ) | J1下位3クラブ |

| J2→J3 | J3上位クラブ(3クラブ) +ライセンス要 |

J2下位3クラブ |

| J3→JFL | JFL上位・百年構想クラブ | J3下位クラブ(ライセンス次第) |

| JFL→地域リーグ | 地域CL通過(2〜3クラブ) | JFL下位(条件により) |

| 地域→都道府県 | 都道府県リーグ代表と入替戦 | 地域リーグ最下位 |

このように、勝敗・成績によって各階層が動的に入れ替わることが、日本サッカーの持続的成長を支える制度となっています。

Jリーグ百年構想クラブ認定の意義

Jリーグ昇格に欠かせないのが、「百年構想クラブ」という制度です。これは、JFL以下のクラブが将来的なJリーグ入りを目指すために申請し、理念・施設・財務・地域活動など多方面の審査を通過した場合に与えられます。

- ホームタウンの明確化

- スタジアム基準(収容人数・照明等)

- 経営・広報体制の整備

- 地域活動の実績(学校訪問・清掃活動など)

この認定を得ることで、クラブはJ3昇格に必要な「Jリーグライセンス」を得る準備段階に立つことができます。

地域CL(チャンピオンズリーグ)制度

JFL昇格のために必須となるのが、地域チャンピオンズリーグ(地域CL)です。毎年11月ごろに開催され、地域リーグ優勝クラブと全国社会人選手権上位クラブが参加します。

この大会はJリーグピラミッドにおいて、唯一「全国規模で昇格が決まる場」となっており、毎年多くのドラマが生まれています。

- 12チームが4クラブずつ3組に分かれて1次ラウンド

- 各組1位+2位最高成績の4チームが決勝ラウンド進出

- 最終順位上位2クラブがJFL昇格候補となる

この大会での成績に加えて、昇格先JFLの空席状況・加盟承認など、複数の条件をすべて満たす必要があります。

以上のように、Jリーグピラミッドにおける昇降格制度は単なる順位の移動にとどまらず、地域との結びつき・経営基盤・クラブビジョンなど多面的な要素を含んだ成長システムとして機能しています。

まとめ

本記事では、「Jリーグピラミッド」と呼ばれる日本サッカーの階層構造を、6つの視点から丁寧に紐解きました。まず、全体俯瞰としてプロ、セミプロ、アマチュアの各層の違いとその存在意義を図を交えて説明し、次にJリーグ(J1〜J3)、JFL、地域リーグ、都道府県リーグの構成と特徴を整理しました。

さらに、各階層間をつなぐ昇格・降格制度や「Jリーグ百年構想クラブ」「地域チャンピオンズリーグ」など、制度面での支えも解説。日本の“サッカー文化”を支えるこのピラミッド体制が、なぜ有機的に機能し、さらなる発展へつながっているかがわかります。この記事を通じて、サッカー愛好者はもちろん、スポーツマネジメントやリーグ構造を学びたい方にも、体系的な理解と新たな視点を得ていただければ幸いです。