「サッカーの背番号」と聞いて、あなたは何番を思い浮かべますか?背番号10はエース、1はゴールキーパーなど、一般的な番号にはポジションのイメージが定着しています。しかし、12番以降の背番号には、意外な意味や選手・クラブのこだわりが詰まっているのをご存じでしょうか?

この記事では、以下のような視点から「サッカー背番号12以降」の魅力に迫ります。

- なぜ12番はサポーター番号と呼ばれるのか

- 13〜20番の背番号に秘められた役割

- ポジション別の背番号傾向

- クラブごとの背番号戦略

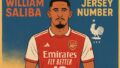

- 有名選手たちの選んだ意外な番号

数字だけでは読み取れない選手の想いやチームの方針が垣間見える「12番以降の背番号」。この記事を通して、背番号に込められた深い意味を知るきっかけになれば幸いです。

サッカーの背番号12以降の基礎知識

サッカーの背番号制度は、単なる選手識別の手段を超えて、戦術やチーム文化、そして選手個人のメッセージが詰まった象徴的な存在となっています。特に12番以降の背番号は、固定的な役割がある1〜11番とは異なり、チームごとの独自性が表れやすいナンバーとして注目されています。

なぜ12番以降が注目されるのか

背番号12以降が注目される理由は多岐にわたります。まず、スターティングメンバー(先発)の背番号が1〜11番に割り振られることが多く、12番以降は控え選手や特別な役割を担う選手が付ける番号となるからです。

さらに、近年ではチームのサポーターやスポンサー、クラブ運営の思想を体現する背番号としても機能しており、「12番=サポーター」という認識はその代表例です。

✔ 背番号12以降が注目される理由

- スタメン以外の選手の象徴として使われる

- 選手の個性や想いが反映されやすい

- クラブやサポーターへの敬意を表すことも

背番号12はサポーターの象徴

特に背番号12は、「12番目の選手」=サポーターとして多くのクラブが公式に使用を避けるなど、象徴的な存在となっています。実際、Jリーグでは複数クラブがこの番号を選手に与えず、スタジアムを支えるファンの存在を称える意味で「12番はファンのもの」としています。

欧州でも、トルコのガラタサライやオランダのフェイエノールトなどが12番を永久欠番にするなど、クラブとサポーターとの絆を表す象徴的な背番号としての立ち位置が確立されています。

13番・14番のポジションや意味

13番は、不吉な数字とされる風習から避けられることもありますが、近年ではそれを逆手に取り、あえて13番を選ぶ選手も増えています。特にGKにとっては控えを示す番号であり、「いつでも出られる準備をしている」覚悟を示す意味合いも持たれます。

一方、14番は戦術家として名高いヨハン・クライフが背負っていたことで有名で、「創造性」「司令塔」の象徴と見なされる番号です。ミッドフィルダーや攻撃的選手が好む傾向が強く、特に欧州では人気があります。

15〜20番の番号に込められた背景

15〜20番の番号は、クラブの登録人数や大会登録ルールによって自然と使用される範囲でもあります。この中で注目されるのは、17番や19番など、FWが背負う例が多い番号です。特に17番はスピードのあるウイング、19番はセカンドストライカーとして使用されることが多いです。

| 番号 | 主なポジション傾向 | 意味・印象 |

|---|---|---|

| 15 | DF, 控えCB | 控えの安定感 |

| 17 | MF, FW | スピードタイプ |

| 19 | FW | 切り札・若手有望株 |

21番以降の背番号の運用ルールと傾向

21番以降の背番号は、基本的には選手数の多いクラブや若手の登録、また特別な登録枠で用いられることが多くなっています。U-23チームや育成選手の昇格時に使用される例もあり、「未来の主力候補」の象徴として見られることもあります。

さらに、ブラジルや南米のクラブでは、90番や99番のような超高番を選ぶ選手もおり、個性を前面に押し出す文化が浸透しています。

背番号の運用には国・クラブごとのルールが存在しており、それが選手選びやファンの支持にも影響しています。

Jリーグと海外クラブにおける12番以降の使われ方

サッカーの背番号運用は国やリーグによって大きく異なります。特にJリーグと欧州トップリーグを比較すると、12番以降の意味合いや使い方に明確な文化差が存在します。

Jリーグでの背番号12の扱い

Jリーグでは、背番号12を「サポーターの象徴」として扱うクラブが多く、公式に選手には与えないケースが定着しています。以下は代表的な例です:

- 浦和レッズ:12番は「12番目の選手」=ファンのものとして不使用

- ガンバ大阪:公式に12番を欠番とし、サポーターに敬意を表する

- サンフレッチェ広島:12番=応援席を指す番号として明記

このように、12番はファンとクラブを結びつける象徴的な背番号として、日本サッカー文化に深く根付いています。

海外クラブでの背番号13〜23の役割

一方で海外では、12番も含め、13〜23の背番号が実際の選手に普通に割り当てられています。特にプレミアリーグやブンデスリーガでは、選手の個性や希望によって比較的自由に番号が選ばれます。

たとえば、マンチェスター・ユナイテッドでは13番をアンドレス・ペレイラが背負い、リバプールでは17番をカーティス・ジョーンズが選択しています。番号は単なる識別以上に、「個人ブランド」や「プレースタイルの表現」としても重視されているのです。

背番号に関する文化の違い

日本と欧州を比較すると、背番号に対する意識に明確な違いが見られます。

- 日本:チームやサポーターへの配慮重視 → 空き番号・欠番あり

- 欧州:個人の自由・意志を尊重 → 好きな番号を選ぶ文化

どちらにもそれぞれの良さがあり、背番号の選び方からもサッカー文化の違いが見えてきます。

ポジションごとに見た12番以降の傾向

背番号12以降の運用は、単なる余り番号ではなく、ポジション別の傾向やクラブ戦略が如実に表れる領域でもあります。控え選手の番号として扱われることが多い一方で、ポジションに応じた意味合いや伝統が存在することも見逃せません。

GKに多い背番号とは

ゴールキーパーは通常「1番」を与えられますが、控えGKの場合は「12番」「13番」「21番」などが割り当てられることが一般的です。これらの番号はGKのサブを表す象徴的な番号とされており、「常に控えながらも出場機会を狙う」意識を象徴するものでもあります。

- 12番:GK控えの定番。欧州でも多く採用。

- 13番:不吉な数字として避けられることもあるが、控えGKには多い。

- 21番:第3GK、育成GKに付けられる傾向。

なお、現代では、あえて1番を避けて13番や23番などを選ぶ選手も増えており、「個性を重視する時代のGK像」が反映されているといえます。

DF・MF・FWでよく見られる番号

ディフェンダー(DF)やミッドフィルダー(MF)、フォワード(FW)の中でも、12番以降の背番号にはポジションに応じた好まれ方があります。

| 番号 | ポジション | 主な意味 |

|---|---|---|

| 14 | MF | 創造性・ゲームメーカー |

| 17 | MF/FW | スピードと突破力 |

| 18 | FW | 切り込み役・ジョーカー |

| 22 | DF | バックアップDF、サブの右SB |

これらの傾向はあくまで例であり、実際には選手の希望やクラブの意向で柔軟に運用されています。

ユーティリティ選手が選ぶ番号

複数ポジションをこなす「ユーティリティプレイヤー」は、背番号に対してこだわりがある選手もいれば、「どのポジションでも戦う意思」を示すために高めの番号を選ぶ選手も存在します。

背番号19〜24番あたりは、1試合ごとに起用ポジションが変わる選手や、途中出場前提の役割を担う選手に多く見られます。

ユーティリティ性の高い選手にとって、背番号は「起用の幅」を反映する指標とも言えるでしょう。

年代別・クラブ別の背番号戦略

クラブによって背番号の付与方針は大きく異なります。特に「伝統」を重んじるクラブと「柔軟性」を重視するクラブでは、12番以降の使い方に明確な違いが表れます。また、年代によっても背番号への考え方に変化が生じています。

育成年代とプロの違い

ジュニアやユース年代では、登録順に単純に番号が付けられるケースが多く、ポジションとは関係なく番号が配られます。一方でプロクラブでは、番号に役割や意図を持たせる運用が一般的です。

- 育成世代:試合ごとに背番号が変わることもある

- プロ世代:シーズン固定番号でキャラクター形成

この違いは、サッカー選手としての意識の差を生む要因にもなっており、プロでは番号=ブランドとしての要素が強調されます。

伝統あるクラブのこだわり

伝統あるクラブでは、背番号に独自の哲学を持ち、「この番号はこういう選手が背負うべき」という暗黙のルールが存在することも珍しくありません。

たとえば、

- 鹿島アントラーズ:14番=中盤の職人枠として受け継がれる

- バルセロナ:21番=若手注目株の象徴

- レアル・マドリード:22番=将来のエース候補が背負う傾向

これらはクラブの価値観や育成方針、歴史の重みが背番号に反映された結果であり、ファンにとっても番号が語るストーリーは大きな魅力となっています。

新興クラブの柔軟な背番号運用

対照的に、近年創設された新興クラブや戦略的経営を行うクラブでは、背番号運用に柔軟さが見られます。特に「空き番号の有効活用」「ファン参加型の背番号企画」「選手のSNS人気と連動した番号」など、マーケティング要素を加味した運用も進んでいます。

クラブのブランディング戦略として、「選手の個性」と「背番号」のリンクは今や重要な要素となっているのです。

このように、年代やクラブの性質に応じて、背番号12以降には異なる意味と価値が付与されています。それは、サッカーというスポーツが単なる競技を超えて、文化やビジネスの次元にまで拡張している証拠でもあるのです。

有名選手が背負った12番以降の番号

背番号12以降の中には、名だたるスター選手たちが愛用した伝説的な番号も存在します。一見目立たない番号でも、選手の活躍によって特別な意味を持つことがあります。ここでは、実際に有名選手が使用した例を紹介しながら、番号に込められたストーリーを紐解いていきます。

背番号13で活躍したレジェンドたち

13番は本来、不吉な数字とされることも多いですが、あえてこの番号を選び活躍した選手も多くいます。

- ミヒャエル・バラック(ドイツ):13番を象徴する存在。MFながら得点力も高く、キャプテンとしても活躍。

- アレッサンドロ・ネスタ(イタリア):守備の要として13番を背負い続けた名センターバック。

- トーマス・ミュラー(ドイツ):バイエルン・ミュンヘンで13番としてクラブ史に名を刻む。

「13番=挑戦と個性の証」として確立された背景には、これらのレジェンドたちのプレーが深く関係しています。

14〜19番に名を刻んだスター選手

14番〜19番はポジションや役割の幅が広く、選手ごとのストーリーも多彩です。

| 番号 | 選手名 | クラブ・代表 | 特徴・功績 |

|---|---|---|---|

| 14 | ヨハン・クライフ | オランダ代表 | 背番号14を世界に広めた天才司令塔 |

| 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | マンチェスターC | 中盤の支配者、アシスト王 |

| 18 | アシュリー・ヤング | マンU・インテル | 多才なユーティリティ選手 |

これらの番号は、選手の実力とパーソナリティによって「特別な背番号」へと昇華されるのです。

意外な背番号を選んだ名プレーヤー

選手の中には、既存のイメージにとらわれず、独自の理由で番号を選ぶ例もあります。

✅ 代表的な例:

- ズラタン・イブラヒモビッチ(ミラン):21番を好んで使用。若手の時期からこだわりあり。

- クラレンス・セードルフ:10番よりも14番を好んだプレースタイル重視の哲学者型MF。

- 香川真司(日本代表):26番、23番などを愛用し、あえて背番号10を避けた時期も。

番号選びは、選手の思想や人生観を映す鏡でもあるのです。

背番号12以降から見えるチーム戦略と選手心理

背番号の選択は、単に空いている番号を割り当てられるだけではありません。選手の心理、監督の意図、クラブの戦略など、さまざまな「意思」が背番号に込められているのです。

選手が番号に込める意味

ある選手にとっては、「子供の頃の憧れの選手の番号」、また別の選手にとっては「自分の誕生日」「家族の記念日」など、個人的なルーツや信念が番号に結び付けられていることもあります。

- 22番を選ぶ選手:家族の誕生日が22日、双子の象徴など

- 18番を選ぶFW:ゴール量産の意志を込めて

- 23番:バスケットボールのマイケル・ジョーダンへのリスペクト

このように、自分を表現する手段として番号が存在することもサッカーの魅力です。

監督やクラブの意図

監督は時に、選手に特定の番号を与えることで「期待」や「戦術的役割」を示します。たとえば、19番を攻撃の切り札に、17番をスピード役に設定するなど、戦術的な意味を含めることもあります。

また、クラブのマーケティング戦略として、人気選手に印象的な番号を割り当ててグッズ展開をしやすくするという面もあるのです。

背番号とモチベーションの関係

背番号は選手の「アイデンティティ」であり、「モチベーションの源泉」でもあります。ある番号を得るために努力する選手もいれば、与えられた番号を背負って闘志を燃やす選手もいます。

背番号はユニフォームの一部であると同時に、選手の人生そのものでもある。

観戦者としても、その背番号の裏にあるストーリーや背景を知ることで、より深く試合を楽しめるようになるでしょう。

背番号12以降に注目すべき理由まとめ

多くの人が見落としがちな「背番号12以降」に注目すると、サッカーの楽しみ方が格段に広がります。

- サポーターの誇りとしての12番

- 控え選手の意地や思いが込められる13〜20番

- あえて高い番号を背負う新世代選手のメッセージ

背番号は単なる識別番号ではなく、選手の信念やクラブ文化を反映する重要な要素です。特に12以降の番号には、試合に出る選手だけでなく、支える人々や挑戦する選手の姿が重なります。

この記事で紹介した内容を通して、次にサッカーの試合を見る時には「背番号」にも注目してみてください。そこには、もう一つのストーリーが秘められているはずです。